学べる大学は?

研究をリードする大学

|

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注目の大学

宇都宮大学農学部 森林科学科 /雑草と里山の科学教育研究センターHPへ【里山】 里山の生態や環境について、特色のある教育プログラムを実践している。 |

信州大学理学部 理学科 生物学コースHPへ【生態学、進化生物学、山岳科学総合科学】 生物多様性が高い信州だからこそできるフィールド研究が特色。とりわけ、理学部のある松本市周辺の山岳エリアは、絶好の研究の場となっている。日本アルプスを研究対象とした、ユニークな研究も行う。生物学、地形・地質学、気象学、民俗学など分野横断的な研究も。動植物に関する系統進化・進化生態に関するカリキュラムが充実。研究テーマとしては、標高により生物がどのように適応進化し、種が分化しているかなどがある。中部山岳地域以外の国内外の多様なフィールドにも、学生、大学院生が遠征し、DNA解析や化学物質の分析など近代的な手法も駆使しながら研究を行っている。 |

岐阜大学応用生物科学部 生産環境科学課程 環境生態科学コースHPへとにかく、豊富な生物・環境に関する野外実習が多い。生物識別実習では、週に1日、朝から夕方まで、野外に出て、生物を観察し解析する。その実習では、日替わりで、昆虫類、植物、鳥類、水棲生物魚類、ほ乳類などを1日中観察する。また、夏期フィールド実習では、泊まり込みで、生物の観察解析を行う。 |

三重大学生物資源学部 生物資源学科 海洋生物資源学コースHPへ【海洋生物学、淡水生物学】 様々な水域の動植物の研究を行っている。水産生物に特に強い。 |

岡山大学農学部 総合農業科学科 環境生態学コースHPへ【昆虫生態学、動物行動学】 昆虫を対象とした世界的な研究を行っている。 |

高知大学農林海洋科学部 農林資源科学科 フィールド科学コースHPへ【熱帯環境学】 様々な教員が熱帯の生物の生態や環境について精力的に研究を行っている。 |

鹿児島大学農学部 農学科HPへ【熱帯林】 熱帯林研究のスペシャリストが多く、様々な海外でのフィールド研究や実習を行っている。 |

東京農業大学地域環境科学部 地域創成科学科HPへ【保全生物学、里山保全】 持続可能な循環型社会構築を目指した、生態学をベースとした地域研究を行っている。 |

活躍する研究者

こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう

注目の研究者

|

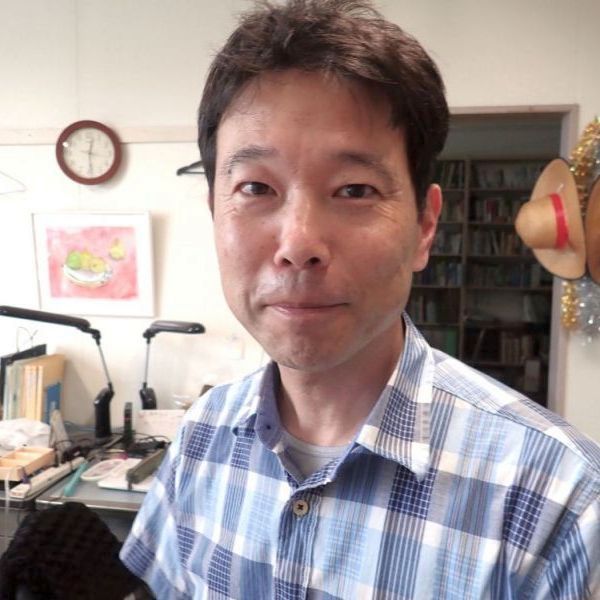

三浦徹 先生

東京大学 理学部 生物学科/理学系研究科 生物科学専攻/臨海実験所 【進化生態、進化発生】環境変動に応じて表現型を自在に変化させる生理発生機構についての新しい発生学にとりくむ。昆虫は幼若ホルモンが環境を媒介する生理因子として働き、脱皮変態を制御する。幼若ホルモンを持たない動物分類群と比較し、動物に共通する表現型の原理を探求する。昆虫類の進化に関して最先端の研究を展開。 HPへ |

|

石井博 先生

富山大学 理学部 理学科 自然環境科学プログラム/理工学研究科 理工学専攻 【送粉生態学】送粉昆虫の学習や行動について、人工花を用いて実験的に検証している。 HPへ |

|

岡本朋子 先生

岐阜大学 応用生物科学部 生産環境科学課程 環境生態科学コース/自然科学技術研究科 生物生産環境科学専攻 【生物間相互作用で匂いを中心に研究】精力的にフィールドに出て、実験室でも緻密な実験系を構築実施している若手女性研究者。 HPへ |

|

市岡孝朗 先生

京都大学 総合人間学部 総合人間学科 自然科学系/人間・環境学研究科 相関環境学専攻 【生物多様性、昆虫生態学】熱帯雨林の生物多様性について、生態学の視点から研究する。 HPへ |

|

山尾僚 先生

京都大学 生態学研究センター 【アリと植物の生態的相互作用】観察力が非常に優れ、徹底したフィールドワークを実践している。 HPへ |

|

兵藤不二夫 先生

岡山大学 農学部 総合農業科学科 環境生態学コース/環境生命自然科学研究科/異分野融合先端研究コア 【同位体生態学】原子番号が等しく、質量数が異なる同位体の技術を駆使して、植物と動物の相互作用を詳細に研究。 HPへ |

|

宮竹貴久 先生

岡山大学 農学部 総合農業科学科 環境生態学コース/環境生命自然科学研究科 【進化生態学】性選択と性的対立の進化機構について実験室内での継代飼育など実験的な手法も取り入れて研究している。 HPへ |

|

市栄智明 先生

高知大学 農林海洋科学部 農林資源科学科/総合人間自然科学研究科 農林海洋科学専攻 【樹木生理生態学、森林生態学、熱帯生態学】生態系のネットワークの研究。地球規模の気候変動や、人為的な環境改変が生態系に与えるインパクトを、具体的な数字として定量的に示すことに取り組む。 HPへ |

|

徳田誠 先生

佐賀大学 農学部 生物資源科学科 生物科学コース/農学研究科 生物資源科学専攻 【動植物相互作用】昆虫による寄主植物操作などを昆虫の視点から研究している。 HPへ |

|

彦坂幸毅 先生

東北大学 理学部 生物学科/生命科学研究科 生態発生適応科学専攻 【植物生理生態学】植物の環境応答や適応について、光合成を中心に分子レベルから生態系レベルまで様々なスケールで研究を行う。環境適応のメカニズムの解明や、植物の光合成、物質生産の観測手法の確立などに取り組む。この分野の第一人者。 HPへ |

おすすめ本

情報系 化学技術全般

暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで

サイモン・シン

最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。

海外で学ぶなら

Harvard University/ハーバード大学(米)HPへHarvard College Department of Organismic and Evolutionary Biology HPへ【進化生物学】 学部生に対する進化に関する授業の充実度は欧米の大学でも群を抜いている。Richard Lewontin, Edward Wilson, Naomi Pierce, Jonathan Lososなどの著名教授たちが手を抜かずに授業にあたる。若手教授や院生による多様な生物を材料とした研究も充実しており、大学院進学先としても薦められる。 |

南洋理工大学(シンガポール)HPへThe Asian School of the Environment HPへ【生態学】 アジアの生態学の拠点となるべく新設された学部で、スミソニアン熱帯研究所と共同で様々な生態研究が学べる |