学べる大学は?

研究をリードする大学

|

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注目の大学

高知大学農林海洋科学部 海洋資源科学科 海底資源環境学コース /海洋コア総合研究センターHPへ海洋コア総合研究センターでは、海の底の地層の解析を通した地球環境変動要因の解明や海洋底資源の基礎研究を行っている。海の底の地層である海洋コアの解析を実施している施設は、日本で唯一である。 |

佐賀大学理工学部 理工学科 電気エネルギー工学コース/機械エネルギー工学コース /海洋エネルギー研究センターHPへ【海洋エネルギーの開発】 海洋温度差発電、波力発電、潮汐力発電等、海洋の有する膨大な種々のエネルギーに関する基礎的、応用的、実証的な研究を行っている。伊万里にある海洋エネルギー研究センターは、海洋深層水利用技術の世界的最先端。 |

長崎大学工学部 工学科 機械工学コースHPへ【海洋エネルギー】 長崎県の海洋再生エネルギー実証フィールドの活用に向けた産官学研究を行っている。 |

東海大学海洋学部 海洋理工学科 海洋理工学専攻HPへ海の役割を学ぶ地球物理学、海洋エネルギー学、水中ロボット工学、海洋開発に関する工学など幅広く学べる。 |

日本大学理工学部 海洋建築工学科HPへ【海洋エネルギー】 |

長崎総合科学大学工学部 工学科 船舶工学コースHPへ【海洋エネルギー】 長崎県の海洋再生エネルギー実証フィールドの活用に向けた産官学研究を行っている。 |

活躍する研究者

こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう

注目の研究者

|

多部田茂 先生

東京大学 工学部 システム創成学科 環境・エネルギーシステムコース/新領域創成科学研究科 環境システム学専攻 【海洋工学、海洋生物学】海洋工学や海洋再生エネルギー装置の生物影響について研究を行う。 HPへ |

|

高木健 先生

東京大学 工学部 システム創成学科 環境・エネルギーシステムコース/新領域創成科学研究科 海洋技術環境学専攻 【海洋工学、海洋エネルギー工学】海流発電装置の実証実験を行っている。 HPへ |

|

北澤大輔 先生

東京大学 工学系研究科 システム創成学専攻/生産技術研究所 【海中工学、海洋生物学】海中工学や海洋再生エネルギー装置の生物影響について研究を行う。 HPへ |

|

林昌奎 先生

東京大学 新領域創成科学研究科 海洋技術環境学専攻/生産技術研究所 【海洋工学、海洋エネルギー工学】宮城県や岩手県において波力発電装置と潮流発電装置の実証実験を行っている。 HPへ |

|

村井基彦 先生

横浜国立大学 理工学部 機械・材料・海洋系学科 海洋空間のシステムデザイン教育プログラム 【海洋工学、海洋エネルギー工学】海洋工学および海洋再生エネルギーについて幅広く研究。 HPへ |

|

岩下英嗣 先生

広島大学 工学部 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) 輸送システムプログラム/先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻 【船舶海洋工学】潮流発電装置を含め、船舶と海洋構造物について幅広く研究。 HPへ |

|

宇都宮智昭 先生

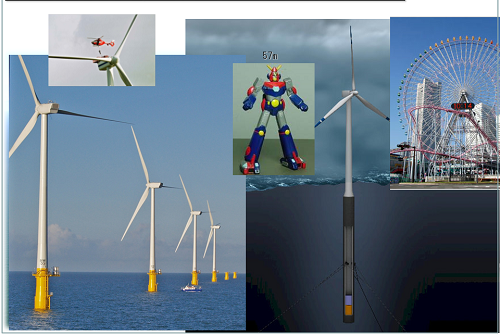

九州大学 工学部 船舶海洋工学科/工学府 船舶海洋工学専攻 【浮体式洋上風車】長崎県で浮体式洋上風車の実海域実験を行っている。 HPへ |

|

池上康之 先生

佐賀大学 理工学部 理工学科 機械エネルギー工学コース/理工学研究科 理工学専攻/海洋エネルギー研究所 【海洋温度差発電に関する研究】海洋温度差発電に関する研究を精力的に実施。 HPへ |

|

居駒知樹 先生

日本大学 理工学部 海洋建築工学科/理工学研究科 海洋建築工学専攻 【海洋工学、海洋エネルギー工学】海洋工学および海洋再生エネルギーについて幅広く研究。波力発電装置の実証研究を行っている。 HPへ |

|

経塚雄策 先生

長崎大学 海洋未来イノベーション機構 【海洋工学、海洋エネルギー工学】長崎県において潮流発電装置の実証実験を行う。 HPへ |

注目!の特別授業

おすすめ本

北極大変動 加速する氷解/資源ビジネスの野望

NHK「北極大変動」取材班

北極域における氷の融解と資源開発について特集したNHKスペシャルの内容を、読みやすくまとめてある。前半では氷が解けることによる様々な影響を、後半では北極海での資源をめぐる近況について記しており、海洋環境、海洋資源という分野に密接に関係する内容だ。資源を獲得することと、地球環境を保全することの両者をどう折り合いをつけて進めていくのか、それを考えさせられる良著。深い海の底には多くの化石燃料が眠っており、それを取り出すために駆使されている高度な技術も知ることができる。資源と環境、片方を重視することは難しいが、最適解を見つけられるのかという視点で読んでみてほしい。 (NHK出版)

プロジェクトX 挑戦者たち 海底3000メートルの大捜索 ~HIIロケットエンジンを探し出せ

海に落ちた物体を探すことは、例えジェット旅客機の大きさであっても、とてつもなく困難だ。海は広大で、深海になると光が届かないため、捜索手段は音響とごく狭い視野のロボットカメラに限られる。この本は、不幸にも起こったロケット発射事故の後、深海に落ちた長さ3mほどのロケットエンジンを執念で探し出しあてたプロ集団のドキュメンタリーだ。海洋探査では各種機器のケーブル曳航、音響装置による海中位置決めなどが必要だ。限られた時間内で目的を達成するためには、機器を駆使してデータを集める技術者、データ解析班、最も良い位置に船を動かす乗組員のチームワークが必須。理論と技術、それらを扱う人間の全てがうまく働いて目的が達成される様子が描かれている。

(NHKプロジェクトX制作班)

情報系 化学技術全般

暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで

サイモン・シン

最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。

海外で学ぶなら

University College Cork/コークカレッジ大学 (アイルランド)HPへMaREI Centre for Marine and Renewable Energy HPへ【海洋エネルギー】 MaREIは海洋と再生可能エネルギーの応用に関する研究機関。先進的な波力発電装置の開発や実海域実験を行っている。 |

Aalborg University/オルボー大学(デンマーク)HPへ理工学部土木工学科 HPへ【海洋エネルギー】 先進的な波力発電装置の開発や実海域実験を行っている。 |

Nanyang Technological University/ナンヤン工科大学(シンガポール)HPへEnergy Research Institute HPへ【海洋エネルギー】 東南アジアにおける海洋再生エネルギーの協力機構(SEACORE: Southeast Asian Collaboration for Ocean Renewable Energy)を主導。 |

関連する学問

| 55 | 自動車・車両工学/航空宇宙工学/船舶工学 |

|---|---|

| 機械力学・制御 | |

| 知能機械学・機械システム | |

| 電子デバイス・電子機器 | |

| ヒューマンインタフェース・インタラクション | |

| 社会システム工学・安全システム | |

| 航空宇宙工学 | |