ミクロな生体分子の動きが、細胞の機能にどう影響するのか

ニュートンの運動方程式に従って動く

「原子や分子はどう動くのか?」 そんな疑問を思い浮かべたことはありませんか。

実は、私たちの身の回りにある物質を構成している原子や分子は、ニュートンの運動方程式(力=質量×加速度)を使ってモデル化することができます。これは、周囲の原子から働く力の方向に原子が動くことを意味しています。

分子の動きをコンピュータシミュレーション

私たちの研究室では、コンピュータを使って分子がどのように動くかをシミュレーションしています。特に、「やわらかいもの(ソフトマター)」と呼ばれる生体膜や蛋白質、コロイド、高分子などの動きや構造に注目しています。ソフトマター物理学では、外部からの影響や内部の変化によって平衡状態から離れた現象(非平衡現象)がよく観測されます。時間と共に変化する動的で複雑なシステムを対象に、「なぜ分子はこのような動きをするのか?」という疑問に答えを見つけ、その知見を将来の医学や薬学、工学に役立てることを目指しています。

「ミクロ層」が「マクロ層」を作る

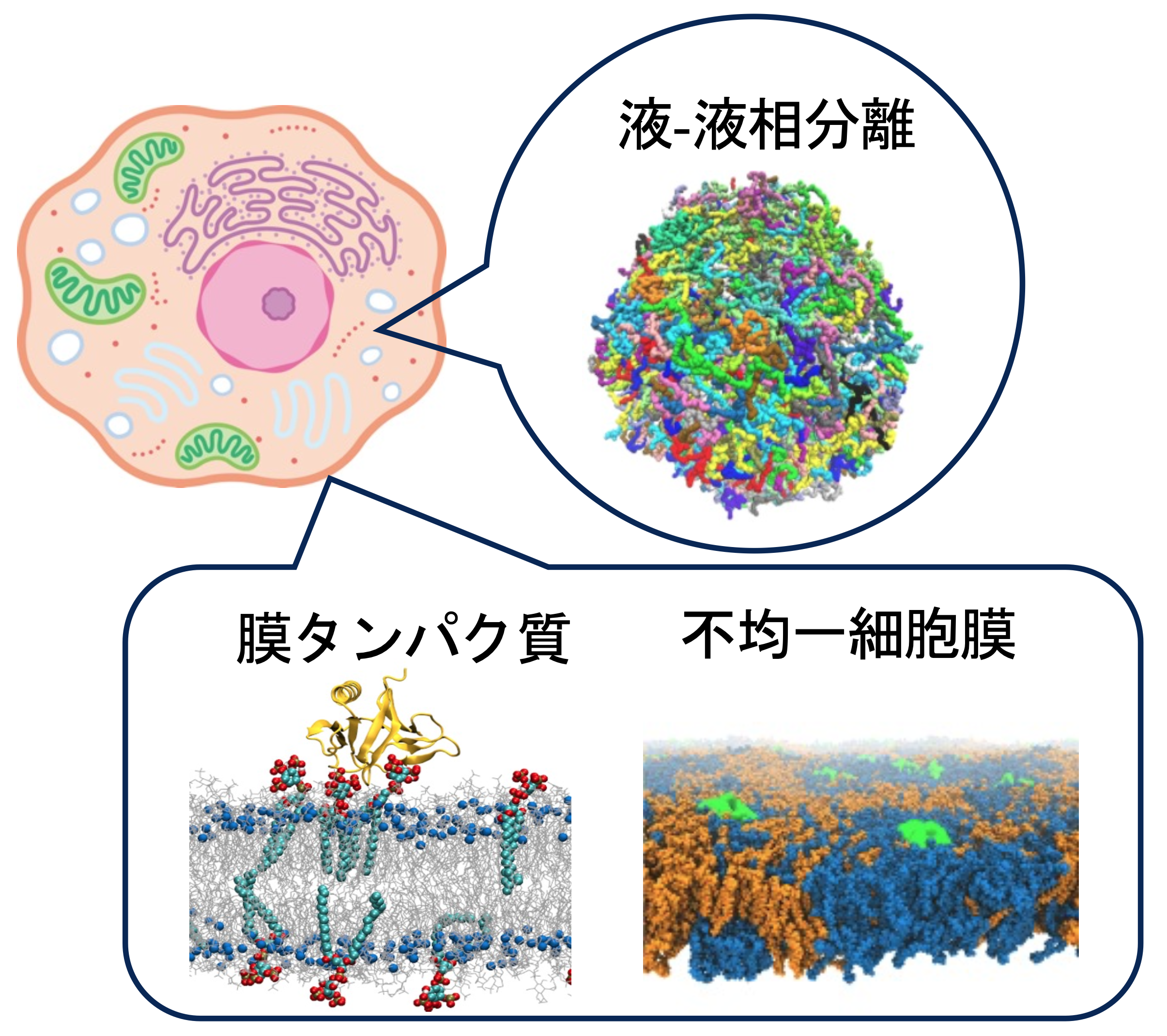

私たちの体を構成する細胞も、様々な生体分子の集合体です。物質は様々なスケールで異なる形をとり、これを「階層性」と言います。

最も小さな「ミクロ階層」では、原子や分子が基本的な役割を果たします。少し大きな「メゾ階層」では、これらの分子が集まって、細胞膜やタンパク質凝縮体など不均一な構造を形成します。さらに、これらが集合した「マクロ階層」では、私たちが肉眼で見ることができる細胞や組織が形成されます。

つまり、微視的な分子のランダム運動から、マクロスケールの整然とした構造や機能が生み出されます。生体分子が正しく動かない場合、この緻密なシステムが破綻し、さまざまな病気に繋がります。分子の動きが階層を超えて細胞の機能にどのような影響を及ぼすのかを予測することができれば、新しい治療法や予防法の開発につながります。

もともと、中学や高校の生物の授業は、暗記科目の印象が強く、あまり興味が湧きませんでした。大学3年生の時、偶然テレビでタンパク質の分子動力学シミュレーションをしている番組を見ました。自分の体の中にいる目では見えない分子の動きが、コンピュータを使って可視化できることに強く魅了されました。また、その複雑そうな動きが物理モデルで説明できることに美しさ、おもしろさを感じました。

「生物物理・化学物理・ソフトマターの物理」が 学べる大学・研究者はこちら(※みらいぶっくへ)

その領域カテゴリーはこちら↓

「17.化学・化学工学」の「67.物理化学、分子デバイス化学(液晶、光触媒等)」

◆ 山本詠士研究室

◆主な業種

(1) コンサルタント・学術系研究所

(2) ソフトウエア、情報システム開発

(3) コンピュータ、情報通信機器

◆主な職種

(1) 技術系企画・調査、コンサルタント

(2) システムエンジニア

(3) 基礎・応用研究、先行開発

◆学んだことはどう生きる?

コンピュータを使って生物学や物理学の研究をしているため、卒業生の就職先は、製薬やバイオテクノロジー分野だけでなく、情報通信、機械、電機、コンサルティング、サービス業、研究や教育分野など、多岐にわたります。

分子動力学法の基礎

古明地勇人(情報計算化学生物学会(CBI学会))

CBI eBookシリーズのHPで無料(PDF)で公開されている、分子動力学シミュレーションの原理や方法論についてわかりやすく書かれている本です。いちから勉強するにはベスト。

[webサイトへ]

| Q1.一番聴いている音楽アーティストは? 音楽は好きで研究中もよく聴いています。クラシック、歌、自然の音(山や川、鳥など)。吉澤嘉代子さんの歌詞が好きです。 |

|

| Q2.大学時代の部活・サークルは? 理工学部體育會剣道部 |

|

| Q3.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 散歩が好きです。散歩中に新しい研究のアイデアなども湧いてきます。 |

|

| Q4.好きな言葉は? 継続は力なり |