電子の小さなスピンが、新しい情報処理の道を拓く

スピンを「波」として扱う

これまでコンピューターは電子の「電荷」を使って動いてきました。しかし電子にはもう一つ「スピン」という磁石のような性質があり、それを活用しないのはもったいない、と考えられて生まれたのが「スピントロニクス」です。

私の研究の特徴は、このスピンを単なる「上か下か」で使うのではなく、「波」として扱う点にあります。波は重ね合わせや干渉など複雑で並列的な性質を持ちます。もし情報処理に波の特性を取り入れれば、多数の計算を並列にこなし、消費電力も大幅に抑えられる可能性があります。これは車が一列に進む従来の情報処理方式ではなく、高速道路のように多くの車が同時に流れるイメージに近いものになります。

波を長く保つ方法を発見

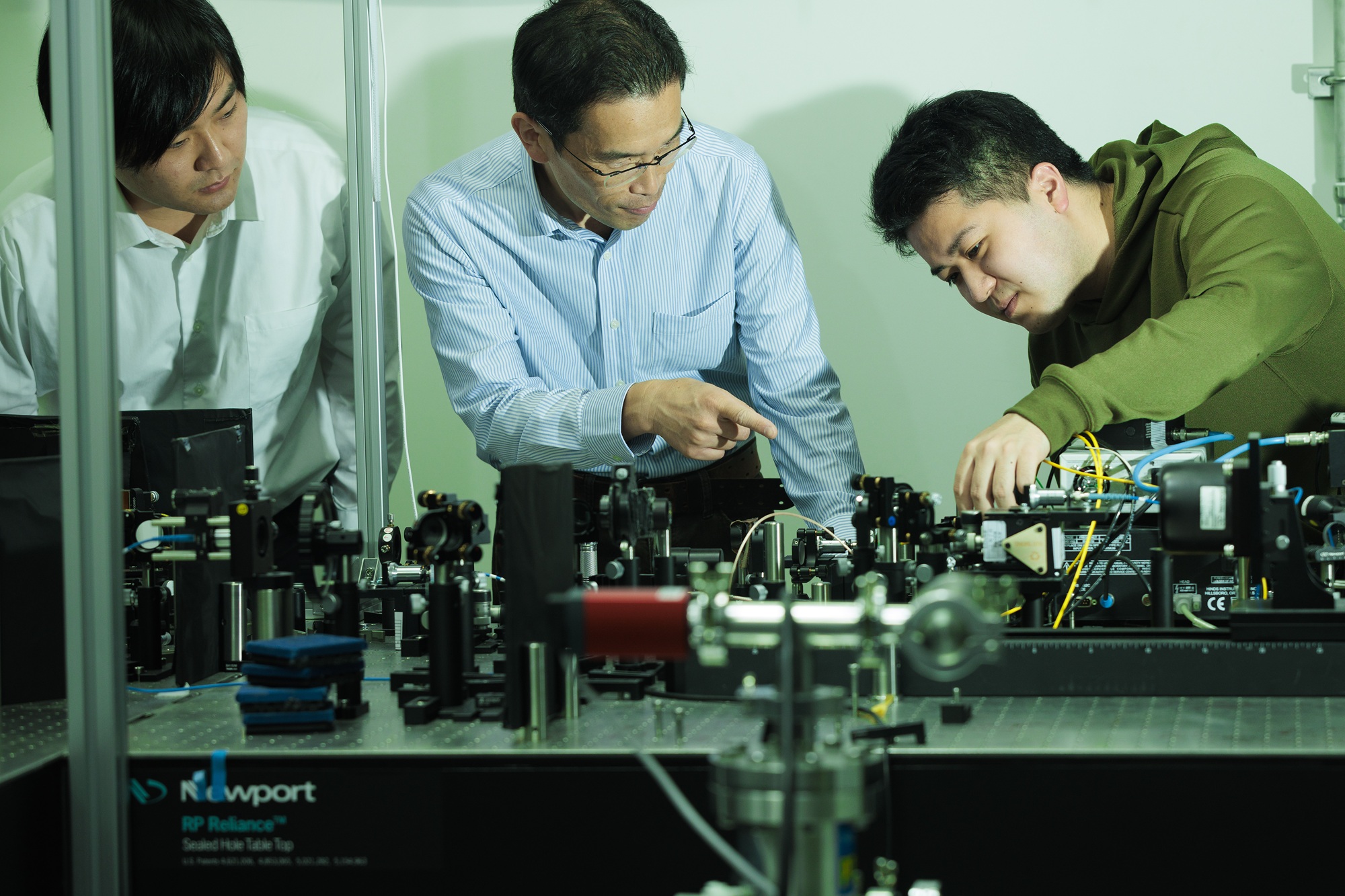

ただし、この発想を実現するには多くの課題がありました。スピンの波は壊れやすく、材料の中で伝わるうちに消えてしまうことが頻繁にあったのです。「どうしたら壊れにくい波を作れるのか?」という問いに挑む中で、私たちは半導体における「スピン軌道相互作用」を巧みに調整することで、波を長く保つ方法を発見しました。これは永久スピン旋回状態と呼ばれ、電子スピンがまるで舞踏会でワルツを踊るかのように一斉に回転しながら伝わる様子になります。

光の特性を電子に応用

さらに、この研究は「光」との接点を持っています。光も波として干渉や重ね合わせを示しますが、その原理を電子に応用すれば、光と電子をつなぐ新しい翻訳者のような技術が生まれるかもしれません。

もし実用化が進めば、膨大なデータをより少ないエネルギーで処理でき、未来のスーパーコンピューターや通信ネットワークを大きく変えるでしょう。日常的に使うスマホやインターネットを支える基盤技術が、実は電子の小さなスピンから生まれると考えると、目に見えない世界を探究する面白さを感じてもらえるのではないでしょうか。

子どもの頃から半導体に漠然とした興味を持ち、社会科で「産業のコメ」と習ったことや、テレビで結晶成長の様子を見た経験が強く印象に残りました。偶然それが東北大学の研究室だったこともあり、自然と進学を志しました。大学では光デバイスに関心を持ち、4年生の時に電子スピンと出会ったのをきっかけにスピントロニクス研究を始めました。

研究を進める中で「スピン軌道相互作用」に出会い、電子スピンの制御を本格的に探究しました。特に、スピンが長時間そろったまま回転する「永久スピン旋回状態」は常識を覆す発見で、スピンを情報運搬に使える可能性を示しました。スピンが波の性質を持つことから、新しい情報処理や光変換の道が拓けると感じ、今もその魅力に引き込まれています。

「電子スピン波を用いた革新的情報処理・伝送の創生」

◆ 好田研究室HP

◆主な業種

(1) 半導体・電子部品・デバイス

(2) コンピュータ、情報通信機器

◆学んだことはどう生きる?

半導体業界や通信業界など現代の情報通信社会を支える企業に多くの学生さんが就職しています。もちろん、大学や国の研究機関に残り研究を進めている学生さんもいます。

私がいる材料科学総合学科では、様々な材料を扱っています。それは半導体はもちろん細胞も「材料」です。宇宙に行くロケットも生成系AIも分子ロボットも、すべての基は材料です。材料が良くなければ宇宙にも体の中にも進むことはできません。その意味では、材料を学ぶことはすべての分野に進む羅針盤であると言えます。将来どのような分野に進むにしても材料に興味を持つことは自分の世界を広げる地図を持つことになります。