脳の3Dモデルで、寄生虫の脳内潜伏戦略を明らかに

ヒトの「行動」や「感情」にまで影響

みなさんは、「トキソプラズマ」という寄生虫を知っていますか?

この体長わずか2マイクロメートルの小さな寄生虫は、多くの人が気づかないうちに体内に入り込み、脳の中に長く潜むことがあります。しかも最近の研究では、ヒトの「行動」や「感情」にまで影響を与えているかもしれない、という驚きの報告も出ています。しかし、トキソプラズマが脳のどこで、どうやって身を隠し続けているのかは、いまだ大きな謎に包まれたままです。

“ミニチュアのヒトの脳”で寄生虫のふるまいを観察

私の研究は、そんな“見えない侵入者”の秘密を明らかにすることを目指し、「3Dヒト神経スフェロイド」という技術を使っています。これは簡単にいうと、直径3ミリほどの立体構造を持った“ミニチュアのヒトの脳”を、ヒトの幹細胞から作り出す技術です。

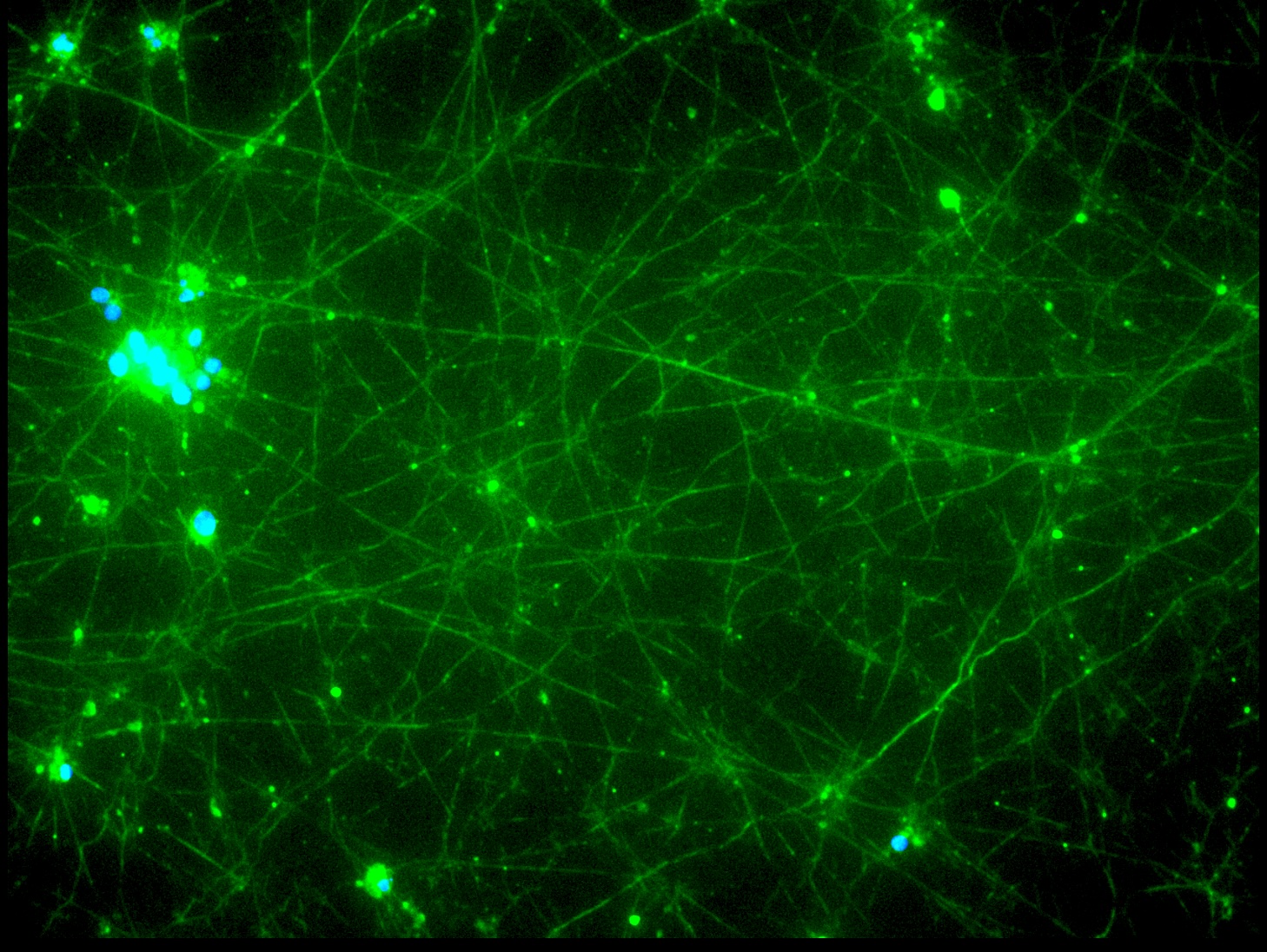

従来の平面的な培養では見えなかった寄生虫のふるまいを、よりリアルに観察することができます。こうした3Dモデルに加えて、トキソプラズマを光らせて可視化するなど、最新の技術を駆使しながら、トキソプラズマが脳にどうやって潜り込み、どのように潜伏を続けるのかを明らかにしようとしています。

人間の心と体の不思議に迫る鍵

私がこの分野に興味を持ったきっかけは、学生時代に読んだ日経サイエンスの記事でした。「寄生虫が進化や性に関わっている」という内容に触れ、「寄生虫って、ただの悪者じゃないかもしれない!」とワクワクしたあの気持ちが、今の研究につながっています。

この研究は、感染症としての理解を深めるだけでなく、うつ病や統合失調症などの精神疾患に対する新たな治療法を見つけるヒントになる可能性も秘めています。

目には見えないけれど、人の中で確かに生きている小さな存在に目を向けること。それが、人間の心と体の不思議に迫る鍵であり、医学の未来を切り拓いていくヒントになると信じて、私はこの“見えない侵入者”の秘密に、日々挑み続けています。

大学生のときは、ただ「面白そう」という好奇心だけで寄生虫の研究を始めました。しかし、西アフリカのブルキナファソでの調査で、寄生虫症をはじめとする様々な感染症が原因で命を落とす子どもたちの現実を目の当たりにしました。

日本では当たり前の環境や知識がないと命が奪われることに衝撃を受け、この経験を通じて、自分の研究や知識を感染症の予防や対策に役立てたいという強い思いが芽生え、寄生虫学を専門とする感染症学者になる決意を固めました。

「3Dヒト神経スフェロイドを利用したトキソプラズマの脳内寄生戦略の解明」

◆主な業種

(1) 病院・医療

(2) 大学・短大・高専等、教育機関・研究機関

◆主な職種

(1) 医師・歯科医師

(2) 大学等研究機関所属の教員・研究者

旭川医科大学医学部感染症学講座では、「寄生虫」や「感染症」に関する研究を通して、人と微生物の不思議な関係を解き明かしています。たとえば、ネコから人にうつる「トキソプラズマ」や、魚を生で食べることで感染する「アニサキス」など、一見怖そうな生き物たちが、実は人の体や行動にどんな影響を与えるかを、最先端の技術を使って調べています。

特に私たちの寄生虫学分野では、「寄生虫が脳や免疫にどんな影響を与えるのか?」「感染を防ぐ新しい薬は作れるか?」「患者さんや市民とどう協力して社会を変えていけるか?」など、医学だけでなく社会や心理ともつながる、ユニークなテーマに挑戦しています。さらに最近では、宇宙環境が寄生虫に与える影響や、宇宙と寄生虫の関係といった分野まで、研究の幅を広げています。

実験だけでなく、患者さんの声を聞いたり、地域と連携したり、幅広い視点で学べるのが本学の強みです。「目に見えない世界」が人間とどう関わっているか、一緒に探ってみませんか。

(1) 「寄生虫食文化」について調べてみよう。

魚介類に寄生するアニサキスなど、寄生虫が関係する食品安全の問題と、各国の文化的な対応の違いについて調べてみましょう。

(2) 寄生虫感染と経済格差・医療格差の関係を探ってみよう。

熱帯地域や開発途上国に多い寄生虫症と、清潔な上下水道の整備や医療アクセスとの関係を調べ、SDGsとのつながりも調べてみましょう。

笑うカイチュウ 寄生虫博士奮闘記

藤田紘一郎(講談社文庫)

『笑うカイチュウ 寄生虫博士奮闘記』は、寄生虫学者・藤田紘一郎先生による、自身の研究人生と寄生虫とのユーモラスな格闘の日々をつづったエッセイ集です。真面目な学問の話でありながら、「人と寄生虫の関係」を面白く、そして深く考えさせてくれます。

この本の魅力は、「寄生虫=悪者」という先入観をくつがえし、寄生虫が人間の免疫や健康に果たしてきた役割を、科学的かつユニークな視点で紹介しているところです。「虫のはなし」でありながら、実は人間社会や医学の本質にも迫る一冊です。

私自身、寄生虫を専門に研究していますが、この本を通して学んだのは「研究対象を一方向からだけで見ない」という大切さでした。藤田先生が寄生虫をユーモアと愛着を持って語る姿は、学問における柔軟な発想や遊び心の重要性を教えてくれます。予想外の視点から現象をとらえることで、当たり前だと思っていたことが新鮮に見え、研究の発想も豊かになるのだと実感させてくれる一冊です。

この本は、生物や医療に興味がある人はもちろん、「変わったものが好き」「型破りな人生観を楽しみたい」人にもおすすめです。

バッタを倒しにアフリカへ

前野ウルド浩太郎(光文社新書)

『バッタを倒しにアフリカへ』は、昆虫学者・前野ウルド浩太郎さんが、サバクトビバッタの大発生を研究するためにアフリカ・モーリタニアへ渡り、未知の環境と格闘しながら研究を続けた実話です。ユーモアあふれる文章で書かれていますが、その裏には、「好きなことを極めたい」という強い情熱や、ポスドク研究者としての不安、現地での文化的な葛藤など、リアルな研究者の姿が描かれています。

私自身、寄生虫という“目に見えない存在”の謎に向き合う研究を続けていますが、前野さんの「好きなことにとことん向き合う姿勢」には深く共感しました。研究とは、知識を深めるだけではなく、心を動かされ、時に悩みながらも行動し続ける力が求められるものだと再認識させられます。

この本は、生物や研究に興味がある人はもちろん、「将来、好きなことを仕事にできるのか」と悩む人におすすめです。

沈黙の春

レイチェル・カーソン(光文社古典新訳文庫)

『沈黙の春』は、農薬の無秩序な使用が自然環境に深刻な影響を与えることを告発し、環境保護運動の先駆けとなった名著です。レイチェル・カーソンは、科学的根拠に基づいて問題を明らかにしながらも、豊かな感受性と言葉の力で、多くの人に「沈黙した春(=鳥のさえずりが聞こえない世界)」というイメージを強く印象づけました。

私自身、目に見えない「寄生虫」や「感染症」が、人と環境のつながりの中でどのように広がるかを研究しています。そうした中で、人間の営みが自然界に与える影響や、科学者として社会にどのように発信すべきかという姿勢に深く共感しました。

この本は、環境問題に関心がある人だけでなく、「科学と社会」「研究の意味」について考えたい人に読んでほしい一冊です。特に、生命科学や医療、環境分野に進みたい人には強くおすすめします。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 物理 |

|

| Q2.学生時代に/最近、熱中したゲームは? ゼルダの伝説 |

|

| Q3.大学時代の部活・サークルは? 弓道 |