B型肝炎の完治を目指して 新薬開発への挑戦

肝硬変や肝がん 命に関わる病気に

B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって引き起こされる肝臓の病気です。HBVに感染後、ウイルスが体内から排除されず炎症が長く続くと、肝臓の細胞が壊れて働きが悪くなり、肝硬変や肝がんとよばれる命に関わる病気へと進展することがあります。感染していても気づきにくい病気のため、早期診断と早急治療が重要です。

現在の慢性B型肝炎に対する治療は、インターフェロンや核酸アナログ製剤という薬を使用しますが、これらの薬はウイルスの増殖や肝炎の進行を抑えますが、感染自体をなくして完治させることは困難です。その理由として、cccDNAというHBVの遺伝子の一部が肝臓内に残り続けるためであることがわかっています。

新たな治療薬候補となる化合物を設計・合成

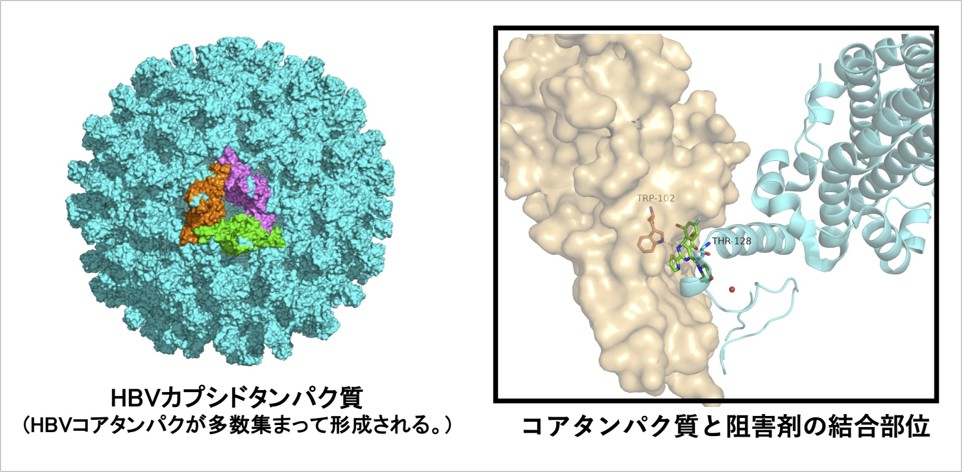

私たちは、HBVの構造タンパク質の一つであるコアタンパク質に着眼し、コンピュータ支援医薬品設計技術を用いて新たな治療薬候補となる優れたリード化合物*を設計・合成し、その活性評価を行っています。コアタンパク質の働きを抑えることができる薬は、HBVの増殖を抑えるだけでなく、HBV cccDNA量を減らすことが期待できます。この研究開発がうまく進めば、将来的にB型肝炎は完治する病気になるかもしれません。

*新しい薬の開発の出発点となる化合物

私は高校や大学の頃から、アジアや途上国での医療活動に興味がありました。薬学系大学院を修了後、プロジェクト特任の研究員として中国に3年間、インドネシアに4年間常駐する機会を得て、現地の研究者とC型肝炎ウイルスに関する研究を行いました。創薬研究はインドネシアでのプロジェクトから始まり、今でも続いています。

帰国後、神戸大学大学院保健学研究科の教員となり、B型肝炎ウイルスの研究を始めました。私が2023年に発表したフラボノイドの一種であるアメントフラボンがB型肝炎ウイルスの感染を阻害するという学術論文をきっかけに、中国・山東大学のグループと現在のカプシド形成阻害剤の共同研究が始まりました。自身の研究活動や研究成果を世界中に広く発信することの重要さを改めて感じました。

「B型肝炎カプシドタンパク質を標的とした新規阻害剤の創製と性状解析に関する研究」

◆主な業種

(1) 病院・医療

(2) 薬剤・医薬品

(3) 大学・短大・高専等、教育機関・研究機関

◆主な職種

(1) その他医療系専門職(臨床検査技師・理学療法士等)

(2) 基礎・応用研究、先行開発

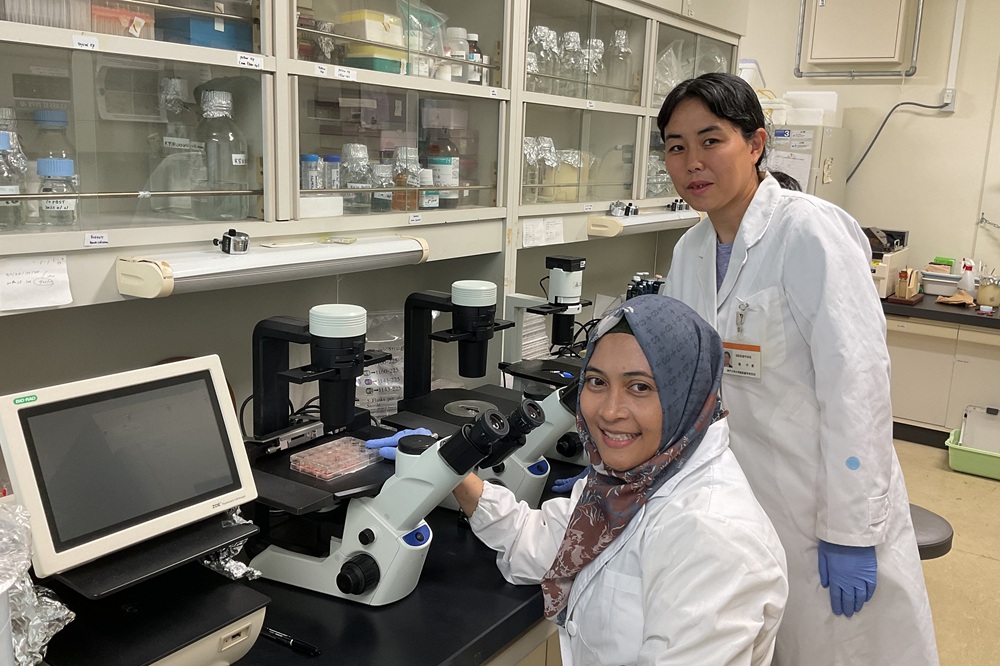

神戸大学大学院保健学研究科は外国、特にアジア圏(インドネシア、タイ、台湾、中国など)の大学や研究機関との交流活動が活発です。私の研究も、中国との共同研究以外に、インドネシア国立研究革新庁(BRIN)やアイルランガ大学薬学部と、薬用植物などの天然物から肝炎ウイルスを治す薬の種を探索する共同研究を長年行っています。

また、私の所属するウイルス学研究室では、アイルランガ大学熱帯病研究所とデング熱ウイルスに関する共同研究や学生交流も積極的に行っています。感染症の国際共同研究を通じ、国際協力や若手研究者の育成に力を入れています。

(1) 私たちが現在使用している医薬品の約半分は植物、微生物、動物などの天然資源に由来した化合物やその派生物です。例えば、北里大の大村智先生が見つけた、土壌中の微生物からの抗寄生虫薬「イベルメクチン」は皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。その他身近なものにはどんなものがあるか、調べてみましょう。

(2) 薬の化学構造や名前(英語の化学名)をじっくりみてみましょう。同じ作用を示す薬には、共通の化学構造や名前が入っているのに気づくかもしれません。そのルールがわかると薬がより身近に感じられますよ。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 医学(獣医学)、薬学、保健 感染症研究を行う研究科を持つ大学を選びたい |

|

| Q2.日本以外の国で暮らすとしたらどこ? オーストラリア:大学院生の時に研究留学した時の良い思い出が多い |

|

| Q3.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 海外旅行の計画を立てること |

|

| Q4.好きな言葉は? 若さは最大の武器 |