さらなる変換効率の向上を目指して 熱電変換材料の開発

熱力学第二法則とは

「熱」は高い温度から低い温度へしか流れず、自然に低い温度から高い温度には流れません。これを熱力学第二法則といいます。

冷蔵庫で冷やすことができるのも、エアコンで部屋の温度を下げることができるのも、電気エネルギーを使って熱を低い温度から高い温度へ移動しているからであって、冷蔵庫やエアコンが自然に冷却することはありません。

100%変換できる熱機関は存在しない

高温熱源の熱を電気や力学エネルギーに変換する熱機関の発電についても、熱力学第二法則は100%変換できる熱機関は存在しないと言っています。つまり、高温熱源の熱の一部が電気や力学エネルギーに変換され、残りの熱は低温側に排熱されます。ここで、(変換されたエネルギー÷高温熱源からの熱エネルギー)×100(%)を変換効率といいます。

理論的に達成できる最大の変換効率はカルノー効率といい、理想気体のカルノーサイクルより、(1-低温側温度÷高温側温度)×100(%)で与えられます。例えば、高温側温度1000K、低温側温度300Kの場合、70%の変換効率になります。

実際、火力発電所や原子力発電所などでの変換効率は30~40%ですので、発電には、60~70%の熱エネルギーを低温側へ排熱する必要があり、この膨大な排熱をいかに回収して再利用するかが重要になります。

電気・熱の流れにくさが効率低下の原因

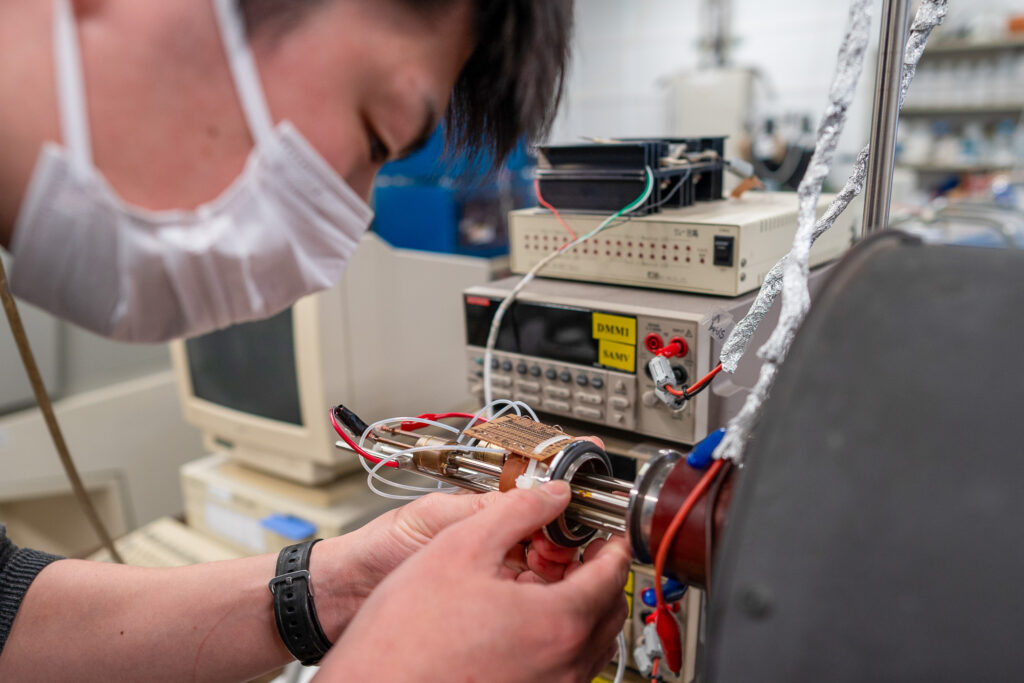

熱電変換材料は温度差を電力に直接変換できる材料で、ゼーベック効果を利用して、温度差を電力に直接変換することができる材料です。

熱電発電の最大変換効率は、カルノー効率×(√(1+ZT)-1)÷((√(1+ZT)+低温側温度÷高温側温度)×100(%)で与えられます。熱電材料の中で電気の流れにくさ、熱の流れにくさが存在するので、そのエネルギー損失が変換効率を低下させる原因になります。例えば、高温側温度1000K、低温側温度300Kの場合、ZT=1の時、約17%の変換効率となります。

ここで、ZTを無次元性能指数といいます。変換効率はZTが大きいほど大きくなりますが、電気が流れやすく熱が流れにくい材料ほどZTは大きくなります。変換効率が10%を越えることから、ZT>1 が実用的な熱電変換材料の目安になっています。

私たちは酸化物、珪化物、三元系合金などの熱電変換材料で研究をしていますが、ZT=0.1程度の材料がほとんどです。しかし、さらなるZT向上を目指して日々研究に取り組んでいます。

大学時代、熱力学の授業で、第二種永久機関は存在しない、エントロピーは増大するという熱力学第二法則を学んで、自然界には限界があることを知り衝撃を受けたことがエネルギー変換効率の研究に興味を持ったきっかけです。

「同一母相或いは同一結晶構造でp型およびn型熱電特性を示す酸化物系熱電材料の開発」

◆ 中津川研究室HP

【日本熱電学会】熱電材料の基本

桂ゆかり

日本熱電学会が作成した熱電変換材料の基本を紹介するYouTube動画です。専門的内容を非常にわかりやすく解説しているので、高校生も興味深く観ることができます。

[webサイトへ]

| Q1.日本以外の国で暮らすとしたらどこ? 在外研究で半年過ごした英国。日本と同程度の伝統を持つが、食文化は全く対極にあり、英国の良さだけでなく日本の良さも実感できるから。 |

|

| Q2.一番聴いている音楽アーティストは? RC SUCCESSION / 多摩蘭坂 |

|

| Q3.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? ビジネスホテルのフロント業務のアルバイト。色々な人がいるということを学ぶことができました。 |

|

| Q4.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? サウナで整う |