「いつでもどこでもつながる」ための多段階協調中継通信の開拓

情報を別の場所へ届ける仕組み

通信システムを簡単に言うと、情報をある場所から別の場所へ届ける仕組みです。その形態は、会話や手紙といった昔からのものや、電話、メール、SNSなど現代の手段まで多岐にわたります。

かつて会話は直接会う必要があり、電話も場所が限られていましたが、今ではスマートフォンなどのモバイル機器を使い、世界中どこでも情報をやり取りできます。私は、このような「いつでもどこでもつながる」ワイヤレス通信の研究に取り組み、近年は多段階協調中継通信に焦点を当てています。

通信性能を向上させるには、通信路がカギ

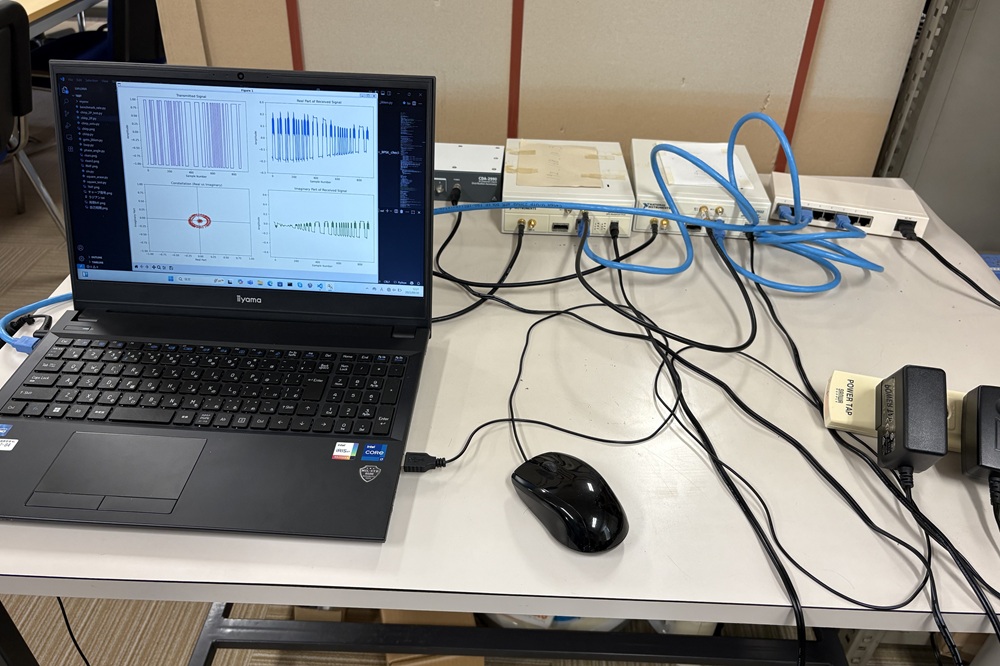

IoTや5G以降の社会では、多数の機器を相互に接続する通信システムが求められています。多段階協調中継通信は、隣接する機器の協調や、送受信局間に中継局を設けることで通信性能を向上させます。ただし、その性能を十分に引き出すには、機器間を結ぶ「チャネル」と呼ばれる通信路の状態を把握し、その特性を活かすことが不可欠です。

信号が遅れて届く「マルチパス」現象も

ワイヤレス環境のチャネルには有線のようなケーブルがないため、信号は直接届く場合もあれば、建物などに反射して遅れて届く場合もあります。この現象は「マルチパス」と呼ばれ、やまびこのように音が遅れて届く現象にたとえるとわかりやすいでしょう。また、周波数の観点では異なる変動が現れ、さらに各機器は独立しているため、チャネルの状態は環境ごとに存在します。

そこで、私が現在進めている多段階協調中継通信の研究では、これらのチャネル特性を活用し、最適な信号構築による新しい情報伝送手法を検討し、柔軟かつ高精度な通信システムの実現を目指しています。

高校時代には、数学や物理でサインやコサインなどを学び、数式によってさまざまな現象を表現できることに興味を抱きました。大学ではその関心を深め、4年生のとき、研究室への配属後に指導教員から与えられた「無線信号の超遅延に対する補償」に関する研究テーマをきっかけに、現在の研究分野に進みました。

こうした背景のもと、現在取り組んでいる通信方式の研究では、信号をいかに効率的に大量に送信し、かつ誤りなく受信するかという手法を創出する点に魅力を感じています。

「時間-周波数チャネル学習による多段階協調中継通信の信号構築」

◆主な業種

(1) 通信

(2) コンピュータ、情報通信機器

(3) ソフトウエア、情報システム開発

◆主な職種

(1) システムエンジニア

(2) 設計・開発

山口大学工学部知能情報工学科は、2026年4月に情報学部情報学科として生まれ変わります。新しい情報学部では、これまでの情報システム分野に関連する「システム情報学」と人工知能分野に関連する「知能情報学」に加え、リモートセンシングや地理情報システムに関連する「空間情報学」、さらにマルチメディア情報処理や認知科学に関連する「人間情報学」が新たに加わります。これにより、情報専門技術の深い知識に加えて、複数分野にまたがる横断的な学びを身に付けることができます。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 量子力学、暗号化技術 |

|

| Q2.学生時代に/最近、熱中したゲームは? モンスターハンターポータブル 2nd G |

|

| Q3.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 今も昔も阪神タイガースのファンです |

|

| Q4.好きな言葉は? 継続は力なり |