注目の合成技術「有機電解合成」に独自の手法でアプローチ

電気エネルギーを用いて酸化・還元を行う手法

中学、高校の理科で水の電気分解を学ぶように、この「電気」を用いた化学反応を、有機溶媒中で有機化合物に対して行う研究をしています。

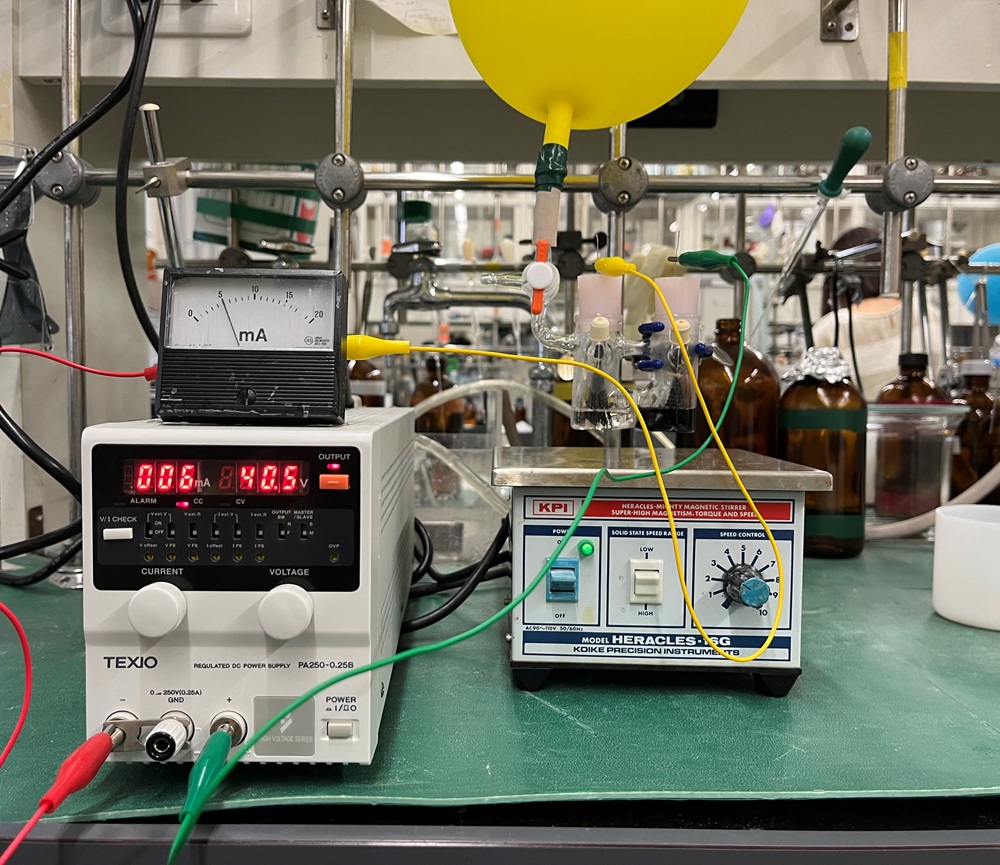

原理は水の電気分解とほぼ同じで、有機化合物とそれを溶かす有機溶媒に、電気を通すためにイオン性の有機化合物である支持電解質(水の電気分解では、硫酸などに相当)の有機アンモニウム塩等を加えます。あとは電極として炭素や白金板を差し込み、電気を流すことで、有機化合物に対して酸化や還元を施すことができます。このような分野を「有機電解合成」と言い、現在、世界的に注目を集める有機合成化学分野の合成技術の一つです。

環境負荷が少ないが、実験設備やスペースの課題が

電気化学を用いて、有機化合物の酸化や還元を行うので、高校生の皆さんが高校の有機化学で学習するクロムやマンガンといった環境や生態系に良くない重金属を使用しない方法として、大きなメリットがあります。

しかし、大学や基礎研究の段階で、この有機電解合成を行うためには、専用のガラス器具を用意して、直流電源装置も準備してと、色々準備するものが多いです。そのため実験スペースが必要になったりで、たくさんの実験数をこなすことが大変でした。

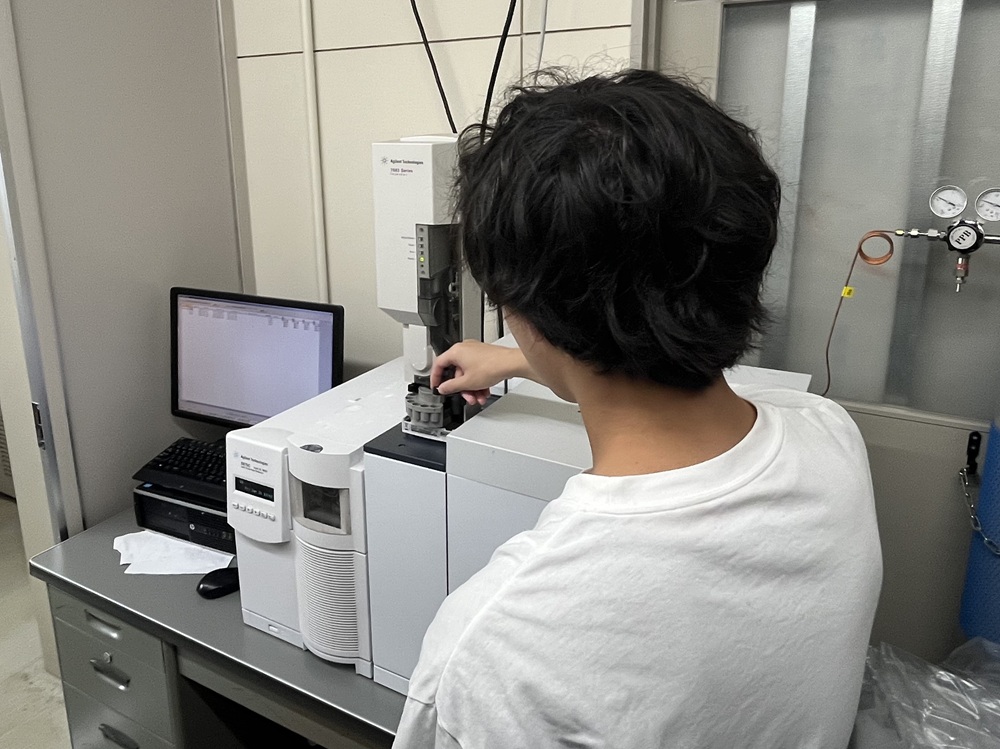

このような背景のもと、小スケールで、多数の有機電解合成をたくさん行い、想定外の分子変換を発見する研究スタイルは面白いのではないか?と気づきました。大学にはGC-MSという、有機化合物の構造を同定する装置とデータベース(測定データのライブラリーソフト)もあるため、この装置と小スケールの有機電解合成とを組み合わせることで、新しい分子変換の発見の確率を向上できると考え、研究を開始しました。

高校時代に国語(センター試験)の成績が極めて悪く、二次試験の一発逆転で、かつ、二次試験に当時、国語がない大学が京都大学工学部しかなく、化学が好きだったので、工業化学科を受験したのがきっかけでした。

入ってから知ったのは、ここが化学の世界的な拠点の一つだということで、幸運でした。1年生の時にたまたま学科長をされていた恩師の吉田潤一先生の講義を受けて、そのときから研究室はそこにしようと心の底で誓っていました。そして無事に学部4年で吉田潤一先生の研究室に配属されたら、有機電解合成のテーマにたまたまなりました。

当時、Pdなどの華やかな有機金属触媒反応をやりたいと思っていました。初日の集合時間に5分遅れていくと、既にグループ分けは終わっており、私はまさかの電気を流す卒研テーマになっていました。有機化学をやりたくて配属されたのに、なぜ電気なの?と思い、相当ショックを受け、学部4年の1年間はもやもやしていました。

「低環境負荷とハイスループットを指向した有機電解合成による新規反応開拓と装置開発」

◆主な業種

(1) 化学/化粧品・繊維・衣料/化学工業製品・石油製品

(2) 薬剤・医薬品

(3) 小・中学校、高等学校、専修学校・各種学校等

◆主な職種

(1) 基礎・応用研究、先行開発

(2) 中学校・高校教員など

(3) 製造・施工

◆学んだことはどう生きる?

研究室での有機合成化学に関する実践的な実験技術や、実験の進め方、論文投稿のプロセスについて徹底的なトレーニンングを受けることで、有機合成化学の専門性を身につけた卒業生を輩出しています。

そのような院生は、医薬品系の研究開発職や、有機合成の関わる化学企業、受託合成企業などで活躍しています。有機合成化学は総合的な学問で、教科書的な知識のみならず、実験技術や体力など、総合力を鍛えるにはもってこいの学問分野です。

最近の修士卒業生(製薬会社で活躍)の研究成果のプレスリリースとして、下記をご覧ください。

「不妊治療で用いる排卵誘発剤「クロミフェン」の新規合成法を開発」

理工学部の中の理学科化学コースというところに所属しています。理学という分野は、基礎、基本や原理の理解を大切にしている学問分野です。そのため、原理や理論に基づき、基礎学問を落ち着いてしっかりと学べることができます。

物理化学、無機・分析化学、有機化学のエキスパートの教員がいるだけでなく、大気化学や地球化学、生物化学などのホットな学問分野の教員もおり、幅広い分野に触れることができるのも魅力の一つです。私は出身が工学部ということもあり、理学的な基礎も大事にしつつ、工学的な出口、応用も意識した研究テーマや研究活動を大事にしています。理学と工学の良いとこどりを意識しているのです。研究力、教育力の高い教員ばかりなので、化学コースの卒業生は力をつけて社会で大きく活躍しています。是非、高校生の皆さんには、近畿大学の化学コースを受験していただきたいと思います。

中学や高校で学習する内容で、「水の電気分解」や「銅の電解精錬」がありますが、それを有機化合物に適用してみたら、どんな物質変換ができるか、調べてみましょう。水を溶媒にする場合もありますし、水を嫌う反応では、有機溶媒のみで対象とする有機化合物の電気分解を行う場合もあります。水や有機溶媒に電気を通電するには、どのような試薬を加える必要があるのかなども調べてみましょう。

学問と創造 ノーベル賞化学者野依良治博士

大嶌幸一郎、北村雅人:編(化学同人)

有機化学の基礎研究の面白さ、厳しさ、そしてやりがいを感じることができる本。私が大学・学部生の時に、野依良治先生がノーベル化学賞をご受賞され、有機化学の面白さを再認識させられた本です。

研究者ノート

福山透(月刊「化学」、2005年、化学同人)

専門分野の有機合成化学の中で、世界的に著名な研究者である福山透先生が有機化学者になられた物語。研究室に入られてからの研究活動や、師匠との関係、学位を取得された後でのアメリカでの研究生活など、有機合成化学の面白さ、やりがい、大変さなどを感じ取ることができる連載記事です。

有機合成化学は、教科書的な知識のみならず、実験技術や実験活動を通じて身につくことも多々あり、そのような雰囲気を感じ取ることができる記事です。

| Q1.一番聴いている音楽アーティストは? L'Arc〜en〜Ciel、Mr.Children、サザンオールスターズなどJPOP。デスクワーク中に個室で音楽をかけて仕事をよくしています。 |

|

| Q2.感動した/印象に残っている映画は? 『ソーシャル・ネットワーク』:出張の飛行機の中で見た海外映画。Facebookが誕生するまでのストーリーで、基礎研究が社会実装される過程は、化学研究にも通じるものがあると感じました。 |

|

| Q3.大学時代の部活・サークルは? 野球サークルでしたが、ほぼ飲み会、遊びのサークルでした。夕方に友達のお迎えが下宿に来て、友達の部屋で、桃鉄を朝まで遊んで、太陽が出てきたら、大学に行かずに、自宅に寝に帰る生活の時期が学部1年~2年でありました。相当堕落した生活で不安を覚えた時期でもあります。学生時代の京都大学工学部工業化学科では、3年生までは結構、みんな真剣に遊んで楽しんでいた同期が、4年生で研究室に配属されたとたんに、ギアチェンジをして研究に打ち込み出したのはさすがと思いました。 |

|

| Q4.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? 某メーカーのパン工場の深夜勤務。ひたすらパンに入れるチョコレートを乗せていく作業は疲れました。 |