半導体の世界に“新しい仲間”を加えて未来を拓く

超伝導体・強誘電体の性質を加えたい

「半導体」。ニュースや授業で耳にしたことがあると思います。皆さんのパソコンやスマホの中に必ず入っている、電子機器の心臓部です。今の半導体は主にシリコン(Si)という材料でできていて、その結晶の組み合わせ方を工夫することで、いろいろな機能を実現しています。

私は、ここにさらに新しい材料の機能を加えたいと思っています。それは「超伝導体」や「強誘電体」といった性質を持つ材料です。超伝導体は電気抵抗がゼロになる夢のような物質で、リニアモーターカーや量子コンピュータに使われています。強誘電体は「電気信号を覚える」性質を持ち、ICカードのメモリに利用されています。

もし、これらの材料を半導体と“原子レベル”でくっつけることができたら、これまでの電子機器では考えられなかったような、新しいデバイスが生まれるかもしれません。たとえば、超高速で計算できるコンピュータや、極限環境でも動く電子機器です。

異なる性質を持つ結晶を原子スケールで積み重ねる

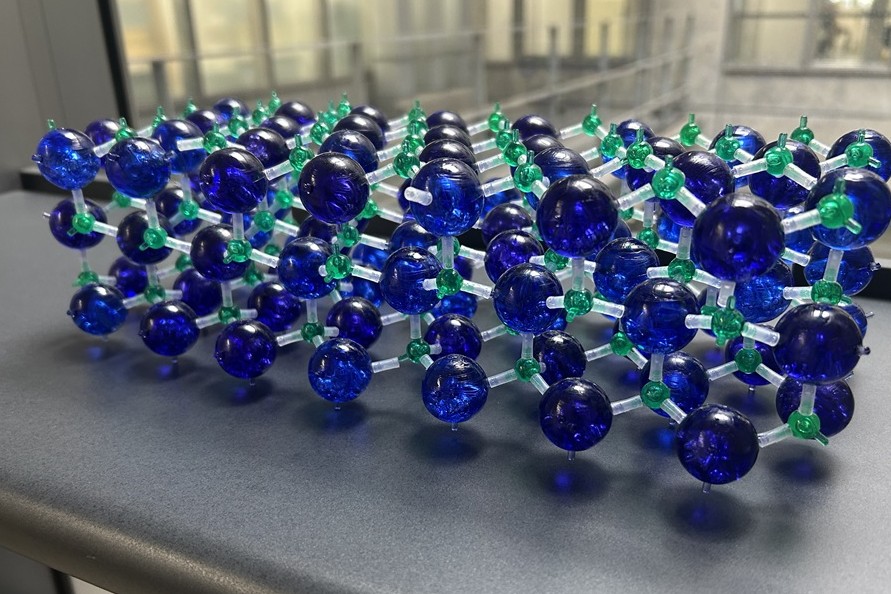

ただし、これはとても難しい挑戦です。異なる性質を持つ結晶を原子スケールで積み重ねる必要があるからです。そのために使うのが「エピタキシャル成長」という技術です。イメージとしては、まるでレゴブロックを一つひとつ丁寧に積み上げるような作業です。実際には、10秒間にたった1個の原子を積むスピードで進めることもあります。私たちの研究室には「スパッタエピタキシー装置」という特別な実験装置があり、この精密な結晶づくりを可能にしています。

私は、中高生のころから「目に見えない世界で起きていることを明らかにしたい」という思いを持っていました。今は、半導体の世界に“新しい仲間”を加えて未来を切り拓こうとしています。私たちの研究は、次世代のコンピュータやエネルギー技術を貢献できると思っています。

高校時代は実験が好きで、特に化学が得意科目でした。大学に進学してからは、科目の枠を超えて実験科学の面白さを幅広く学び、物理と化学の両方を深められる学科を選びました。その後、半導体材料化学とデバイス物理を扱う研究室に所属し、現在の研究テーマに出会いました。分野にとらわれず多様なことに興味を持ち、知識を積み重ねていく姿勢が、新しい研究への道を開くのだと感じています。

「窒化物半導体・超伝導体融合素子作製のための基盤技術構築」

◆ 小林研究室HP

◆主な業種

(1) 半導体・電子部品・デバイス

(2) 非鉄

(3) 化学/化粧品・繊維・衣料/化学工業製品・石油製品

◆主な職種

(1) 基礎・応用研究、先行開発

(2) 大学等研究機関所属の教員・研究者

本学科では、物理・化学・力学を基盤に理学と工学を融合させ、材料工学を横断的に学ぶことができます。研究対象は幅広く、発電可能な新素材や蓄電池の進化、さらにはデータサイエンスやAIを活用したエネルギーの効率的な利用など、社会課題の解決につながるテーマが揃っています。現代の産業や生活に直結する課題に挑み、人類の未来を支える研究を実践できることが、本学科の大きな特色です。

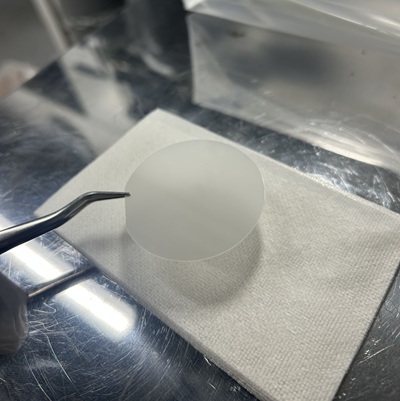

コンピュータの心臓部である半導体チップは、どのように作られているのでしょうか。原料となる珪石からSi単結晶を育成する方法や、1枚のSiウェハが高度な加工を経てチップへと変わる製造プロセスを調べてみましょう。

さらに、半導体が世界のどの地域で生産され、どの程度の規模で流通しているのかを調べると、科学と社会のつながりを実感できるはずです。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 生物学、コンピュータ科学 |

|

| Q2.感動した/印象に残っている映画は? 『インターステラー』 |

|

| Q3.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 生成AIを使ったプログラミング |

|

| Q4.好きな言葉は? 幸運は用意された心のみに宿る |