分子たちは狭い結晶の中、どうすれ違って入れ替わるのか

分子がつくる結晶の構造や機能

高校化学の教科書によると、物質を構成しているそれ以上分けることができない最小の粒子を「原子」といいます。この原子が、いくつか結びついてできた粒子が「分子」であり、代表的なものに水分子などがあります。

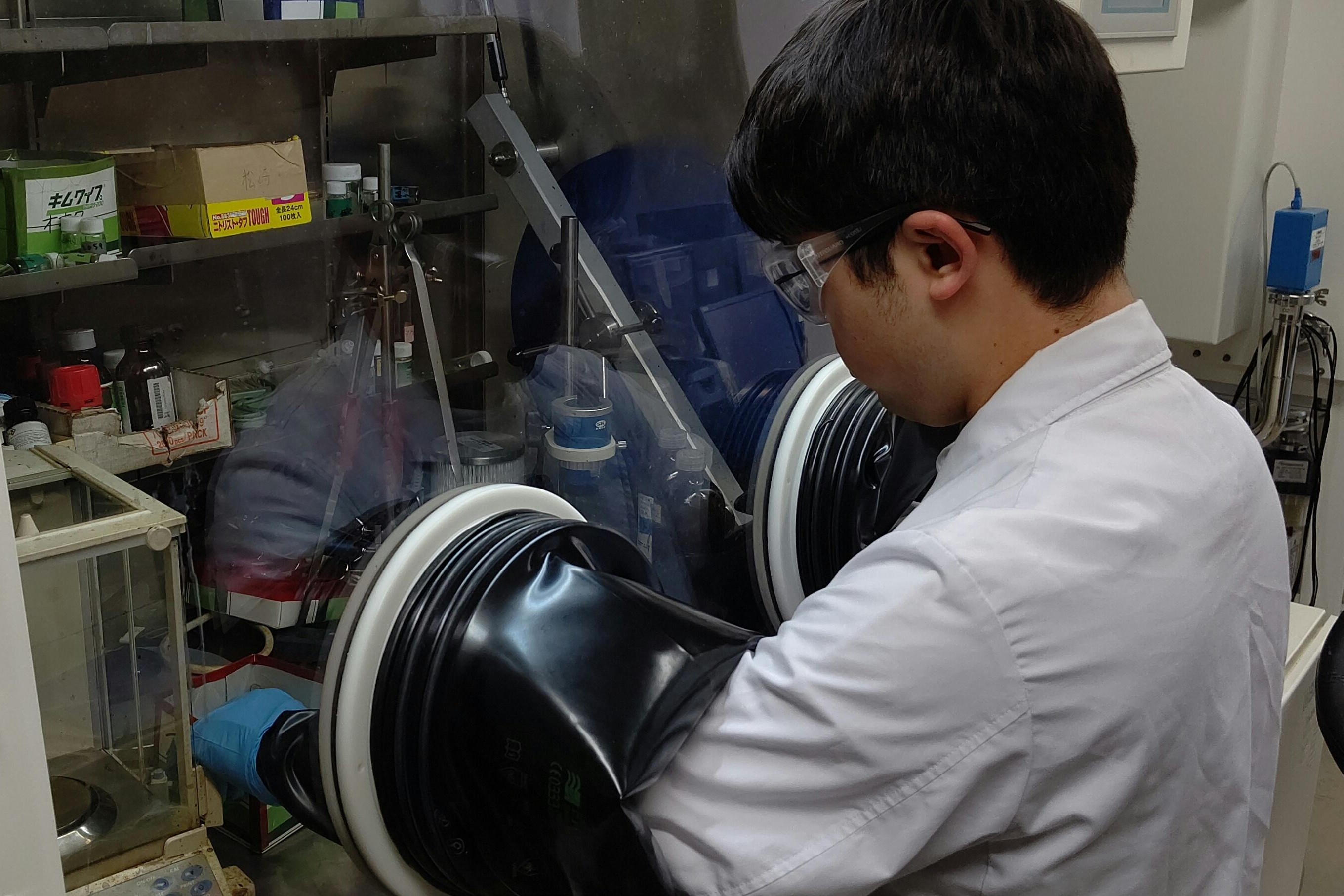

私たちは、分子がつくる結晶(粒子が規則正しく並んでいる固体)の構造や性質、機能について研究を行っています。

50年以上前から知られている謎

分子の結晶の中には、とても小さな「トンネル」のような空間ができることがあります。そのトンネルの中には、ゲストと呼ばれる別の分子が入っているのですが、このゲストは、他のゲストと入れ替わることがあります。

最近、私自身の作った結晶でもその現象を観察しましたが、「トンネルがびっしりゲストで埋まっているのに、どうしてすれ違って入れ替われるのか?」という疑問が湧きました。ゲストが置き換わる現象は、50年以上前から知られています。しかし、どの文献を調べても、明確な説明は見つかりませんでした。

分子たちも「どうよける?」かうかがっている

私は、この疑問に対して「どのようにゲストが入れ替わっているのか」、そしてそのとき「分子たちはどんな構造・状態になっているのか」を知りたいと考えています。

みなさんも、学校の狭い廊下などで人とすれ違う時、「どうよける?」的に相手の動きをうかがったり、肩をすぼめたり、体をひねったりしますよね。ゲストとなる分子たちもそんなふうに普段とは違う姿をみせてくれるかもしれない。そう思うととてもワクワクします。

元々は「混ぜると色が変わる」という現象への興味から化学が好きになりました。その後、学生時代に配属された研究室で単結晶X線結晶構造解析という手法に出会ったことにより、観測される現象を分子レベルで説明することに興味の対象が変わっていき、現在に至ります。

「水素結合性有機構造体のゲスト交換機構の解明」

◆主な業種

(1) 化学/化粧品・繊維・衣料/化学工業製品・石油製品

(2) その他の化学系

◆主な職種

(1) 基礎・応用研究、先行開発

◆学んだことはどう生きる?

私の研究室で、分子結晶の研究の黎明期を支えてくれた学生さんは、在学時代、特許を2件出願し、その経験も活かして、現在、化学系メーカーで、悪臭成分などを吸着する材料の開発業務に携わっています。

学生時代の研究テーマをそのまま活かせる職種につくことが果たして本当に良いのか、私自身少し疑問もありますが(学生時代の経験を他分野に応用した方がイノベーションを起こしやすいのではないかとも思います)、私の研究室での経験が卒業後の活動に活かされた好例かと思います。

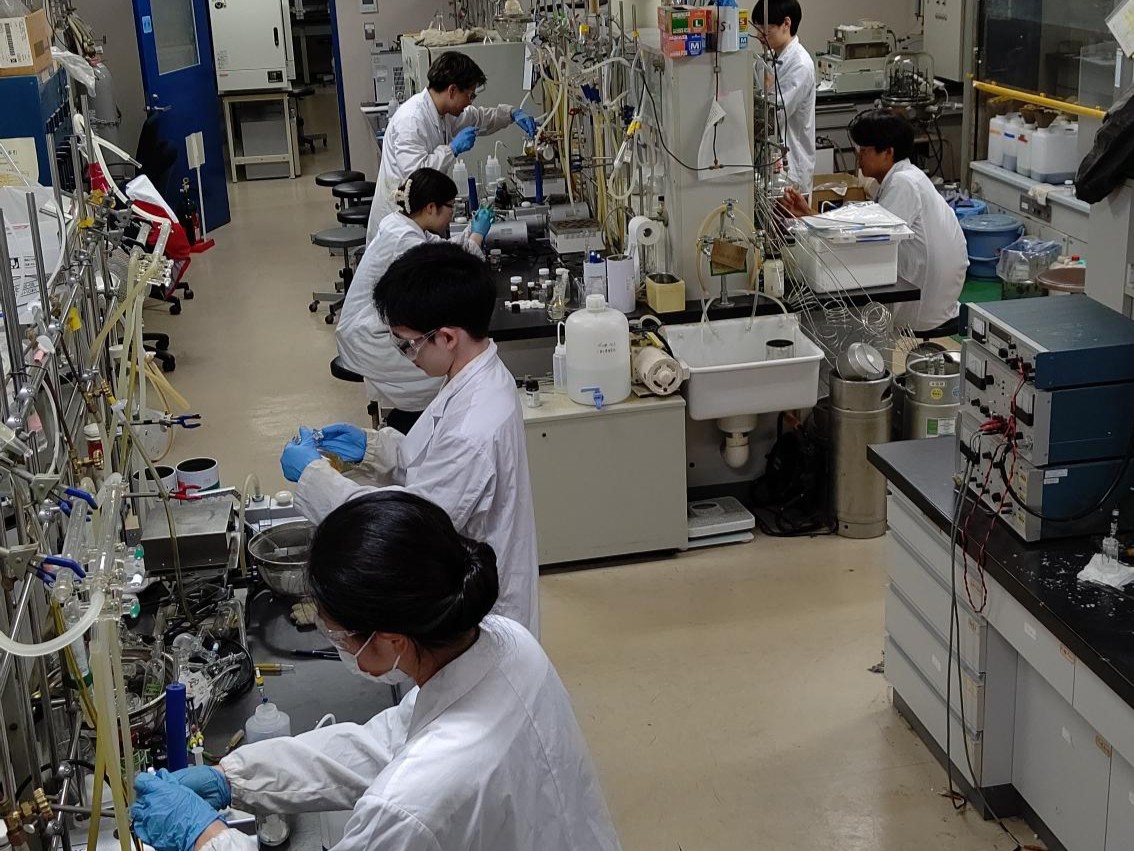

教授から助教まで全員が研究室を主宰している点に特徴があります。最近では、若手も研究室主宰者とする気運が全国的に高まりつつありますが、私の所属学科では、1997年10月以降、このシステムで運営されています。

そのため、若手教員の研究室へ配属された学生さんは、研究の黎明期に、まさにゼロから1を立ち上げる瞬間に立ち会えるチャンスがあるのではないでしょうか。 指導経験の少なさが懸念されるかもしれませんが、メンター教員がつくので、若手の研究の自由度は保ちつつ、学生指導へのアドバイスが受けられる状況になっています。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 戦国史。中高生の時は、戦国史の研究もしたいと思っていました(兵法論が好き)。学び直すならこちらかな、と。 |

|

| Q2.日本以外の国で暮らすとしたらどこ? ドイツ。博士課程在学中と博士研究員時代に2回留学しましたが、考え方が自分と近くて、住みやすかったためです。ビールが安くて美味しいです。 |

|

| Q3.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 将棋。地道にオンライン対戦やアプリで鍛えています。娘と近所の道場に通っていたこともあります(最近、行けてないですが...)。中継を観るのもおもしろいです。 |

|

| Q4.好きな言葉は? "当たりが入っているクジを全て買えば、必ず当たりをひける” |