必要な遺伝情報をどう引き出すのか?DNAを束ねるヒストンから迫る

巧妙なしくみに魅せられて

私は大学4年生の時に研究室に入って、自分で生命の謎を解く研究に夢中になりました。

どうやって遺伝情報が生体機能に変換されるのか? その巧妙なしくみに魅せられて、ずっと研究に取り組んでいます。

長いDNAはどう束ねられ、どう使われる?

私たちヒトはたった1個の受精卵から様々な器官に分化しますが、基本的に全ての細胞は同じ遺伝情報を持っています。どうして違う性質の細胞になれるのでしょうか。

ヒト1つの細胞の核の中に長さ2mにもなるDNAが包み込まれています。DNAを束ねているのが4種類のヒストンというタンパク質で、核の中でクロマチンという構造をとっています。

細胞によって違う遺伝情報を使うために、DNAを束ねているヒストンやクロマチン構造が違うことが分かってきました。私たちは、どうやってDNAを束ねたり必要な情報を引き出しているか?そのしくみをヒストンと一緒に働く分子のはたらきから解き明かしたいと考えています。

ヒストンと一緒に働く友人を見つけろ!

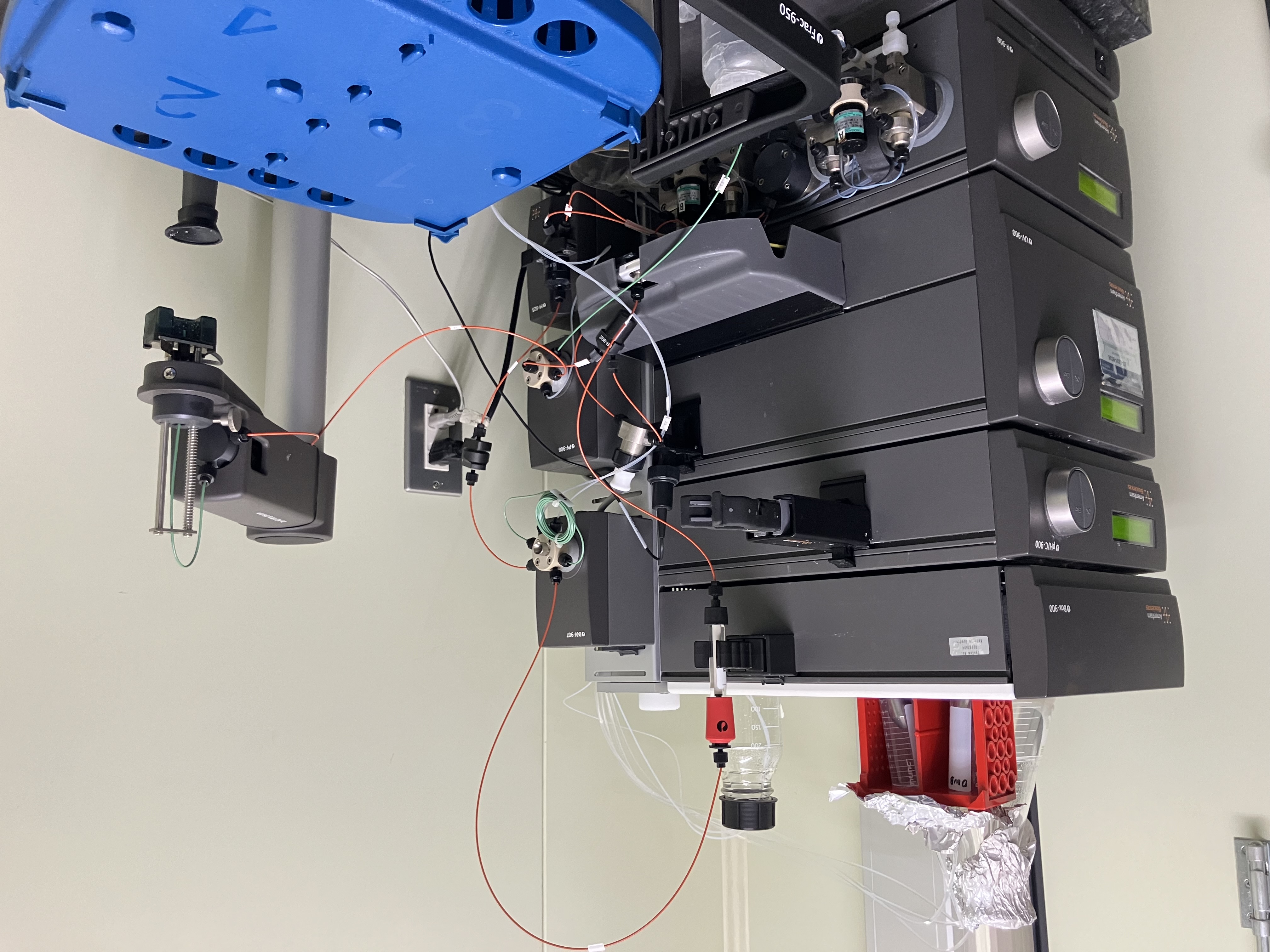

例えば、ある人について知る時に、どんな友人がいるかは大切な情報になります。私たちはヒストンと一緒に働く分子群を複合体として解析することで、ヒストンが友だちと一緒に何をしているのか研究しています。

ヒストンは酵母からヒトまで高度に保存されているので、より単純な酵母をモデルにしています。現在、注目しているヒストンと結合する分子もヒトまで保存されていて細胞の増殖やがんとも関連しそうなので、詳しいはたらきを調べているところです。

子どもの頃から科学者・研究者に憧れていましたが、そんなに勉強ができる方ではなく自分が博士課程に進学できるとも思っていませんでした。私は昆虫とか血とかも好きではなく、高校時代は生物学を選択していません。美しい数学や理論物理に惹かれていましたが、大学1年ですぐに挫折しました。でも、4年生で分子生物学のラボに入って自分で実験をするようになって研究の面白さに取り付かれました。

「ヒストンH3-H4の解離制御と生理機能」

「分子生物学」が 学べる大学・研究者はこちら(※みらいぶっくへ)

その領域カテゴリーはこちら↓

「7.生物・バイオ」の「21.分子生物学・細胞生物学・発生生物学、生化学(生理・行動・構造等 基礎生物学も含む)」

◆主な業種

(1) 薬剤・医薬品

(2) コンピュータ、情報通信機器

(3) 食品・食料品・飲料品

◆主な職種

(1) 大学等研究機関所属の教員・研究者

(2) 基礎・応用研究、先行開発

(3) システムエンジニア

◆学んだことはどう生きる?

「理学」を学ぶということは、単に高度な技術や専門知識を得るだけでなく、論理的に考えて問題解決できるようになることです。将来、どのような職業に就いてもそのような力を発揮して活躍できるはずです。実際、研究や教育だけでなく様々な職業分野で活躍しています。

総合生命理学部は2018年に新設された新しい学部です。学部名に「生命」という名前は付いていますが、数学・情報科学から物理学、化学、地球科学から生命科学まで幅広い分野の「理学」が学べます。現在、定員40名ほどの小さな学部で教員・学生との距離が近く、分野間での共同研究なども盛んです。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? やはり生命科学かな。でも、宇宙とかも面白そう。 |

|

| Q2.感動した/印象に残っている映画は? 『A Beautiful Mind』 天才に憧れます。 |

|

| Q3.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? 測量。綿密に測って図面を書き、こうやって都市が造られるんだと実感した。 |

|

| Q4.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? ドライブと料理。ジムで徹底的にワークアウトしてから飲むビールかな。 |