大規模災害時、被災した道路を自動検出する技術を開発

災害発生後の対応は時間との闘い

災害が発生した後に行政がまずやるべきことは、応急対応です。どの場所で被害が生じているのか、そしてどこで救助を求めている人が多いのかの情報を整理し、優先順位を決めていきます。すべてを手作業でやっていると時間が足りず、救えた命も救えなくなってしまいます。

被災状況の効率的な把握に向けて

阪神大震災を契機として、GIS(地理情報システム)の災害時の活用が始まりました。それまで各自が持っている独自の地図による情報共有ではなく、同じフォーマットによる空間データで、被災状況を効率的に整理できるようになりました。

デジタル社会で進化する災害対策

最近では災害発生後の人の動きや被災状況がリアルタイムでわかるようになってきました。ここで重要になってくるのは、データや新技術という宝を、どのように活用すれば災害対策に貢献できるか、ということです。

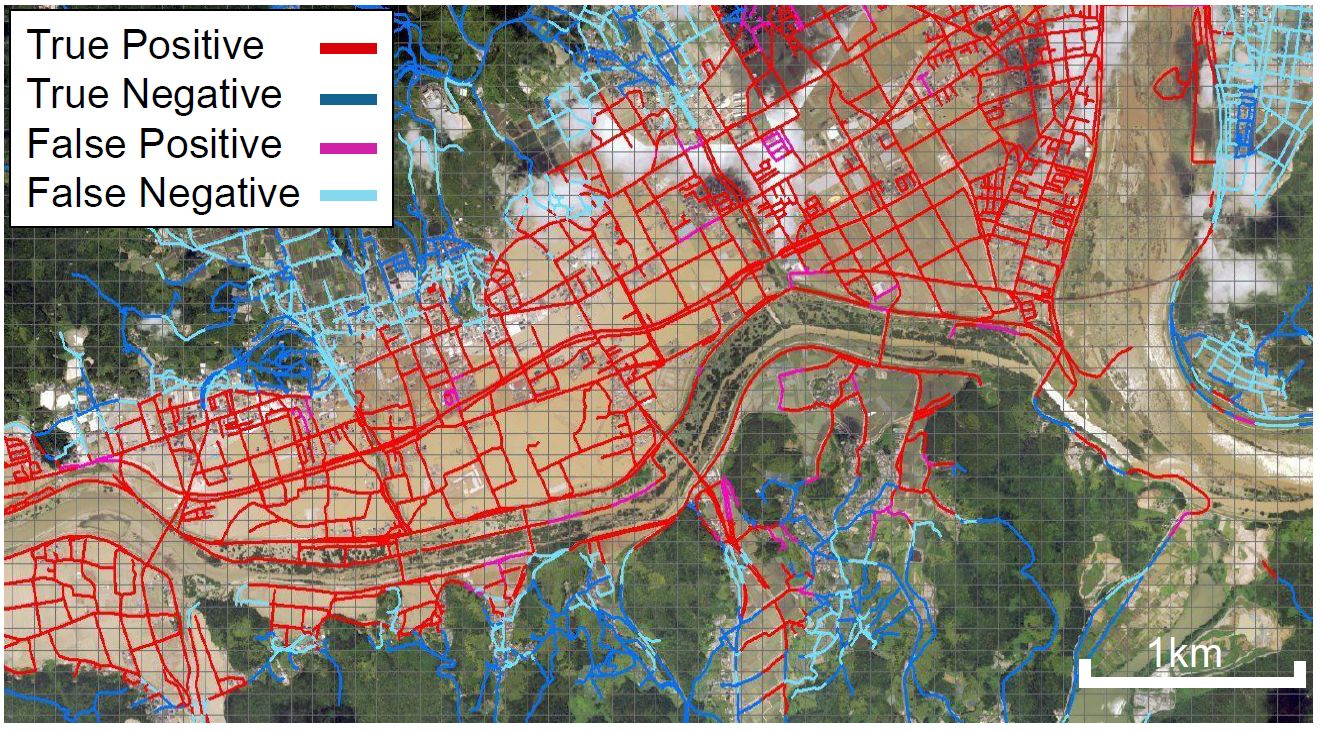

私の研究室では、GISを主なプラットフォームとした研究を進めています。GISによる解析を行うために、どのような空間データが研究に活用できるのかを知ることは極めて重要なことです。近年の成果として、能登半島地震時の人の動き(人口流動データ)を可視化し、どの道路の復旧を急ぐべきかを解明しました。また、被災後に撮影された航空写真から、どの道路の被災の可能性が高いのかを自動的に抽出する技術を開発しました。

災害を目で見て理解することも大事

平成30年7月豪雨は、西日本地方に甚大な被害をもたらしました。当時の研究室の学生と一緒に被災地の復旧活動を行ったことは貴重な経験になりました。

災害から時間が経つにつれて、テレビなどで報道される頻度が減ってしまい、人々の災害に対する関心は遠ざかっていくものですが、現場に足を運ぶことで、まだ災害は終わっていないと感じさせられました。

今思えば偶然の「めぐりあい」でした。たまたま都市計画を専門とする先生にご指導いただいたことが、この分野を極めることになったきっかけです。当時は都市計画という学問が何なのか全くわかっていませんでしたが、年齢が近い優しい先生と出会えたことで、楽しく学ぶことができました。最近は「なにをやりたい」がきっかけになることが多いように感じますが、「どんな先生と一緒にやりたい」のほうが実は大事なのかもしれません。

「DXで挑む大規模・複雑化災害に対応した道路復旧計画」

◆主な業種

(1) 建設全般(土木・建築・都市)

(2) 官庁、自治体、公的法人、国際機関等

(3) コンサルタント・学術系研究所

◆主な職種

(1) 基礎・応用研究、先行開発

(2) 技術系企画・調査、コンサルタント

◆学んだことはどう生きる?

学部卒業と大学院修了の学生は進路が大きく異なることが特徴です。学部生は、自分たちの興味から就職先を探しているようです。一方大学院生は、その専門性を活かした会社に就職する傾向があります。

特に喜ばしいことは、最近の大学院生が、建設コンサルタント業界でもトップクラスの会社に連続で就職したことです。修了後もリクルーターとして大学に足を運んでくれて、後輩の刺激になっています。

高知大学理工学部地球環境防災学科は、理学と工学の教員が所属する全国でも珍しい学科です。学生のカリキュラムは理工系の他大学と比較して自由度が高く、自分の興味にあわせてカスタマイズできます。各学年40名の学生数に対してセンター兼任教員含めて18名の指導体制という、学生の研究室の選択先が豊富な点も特徴です。

・市町村の都市計画の特色について

市町村都市計画マスタープランなど、インターネット上で自治体が公表している資料を見てみましょう。本編は分厚いので、概要版がおすすめです。できれば、複数の市町村の資料を比較し、どのような違いがあるのかを考えてみましょう。さらに、パブリックコメントのページから、その計画に対する市民の意見も見てみましょう。

| Q1.感動した/印象に残っている映画は? 『ビューティフル・マインド』です。専門である計画学と深く関連する、プレイヤーの行動について考えさせられます。 |

|

| Q2.大学時代の部活・サークルは? 軽音楽部。実際は幽霊部員で、課外活動(?)として地元のライブハウスで月1でライブしていました。当時のバンドブームに影響を受けてギタリストを目指していました。 |

|

| Q3.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? 両親の食堂の手伝いをしていました。今思えば貴重な家族の時間も兼ねていたのかもしれません。 |

|

| Q4.好きな言葉は? 「塞翁が馬」です。何かと予測できそうに思えてしまう現代だからこそ大切にしたい価値観です。 |