ふるさとを元気にする仕事

山崎亮(ちくまプリマー新書)

皆さんご存じのとおり日本は少子高齢化・人口減少が進んでいて、それに伴い、空き家・空き地、公共交通の衰退、財政難、気候変動対応など様々な都市問題がたくさんあります。こういった問題を解決するための大学などでの研究はもちろん必要なことなのですが、それと同じくらい大事なのは、これまでの経験や研究を社会で生かしていく人材です。

この本は、都市やそこに住む人を元気にする専門家が大学卒業後にどういう仕事をしているのか、最近の都市の動向を踏まえてわかりやすく書かれています。都市工学分野に興味を持っていただいた皆さんの中から、将来のまちづくりを担う方が出てきていただけると大変うれしく思います。

幸せに暮らすためはどんな街や交通が必要か

移動は少ない方が良い?

私の専門である都市交通計画は、人々が将来にわたって幸せに暮らせる街や交通を計画することが目的で、基本的に「移動は少ない方が良い」と考えられていました。

確かに移動の時間を仕事や余暇にあてたほうが効率的ですし、移動による環境負荷も少ないです。毎日のように満員電車や渋滞に悩まされている人はなおさらそう思うでしょう。

一方でコロナ禍に私たちは家から出なくても仕事も勉強も買い物も遊びもできる、移動をほとんどしない生活をしていましたが、本当に幸せでしたか? 多くの人は「やっぱり外に出たい」と感じたのではないでしょうか。私たちが幸せに暮らせる街や交通とは、単純に移動が少なければよいという話ではないようです。

最近の日本の都市交通計画

日本の各都市では「コンパクト+ネットワークの都市構造」という考え方で、まちづくりと交通網の再構築が進められています。

LRTという新型路面電車ができた富山や宇都宮はその例です。これは都市の中に拠点となる地区をいくつか作って、そこに住宅・業務・商業・公共サービスなどの都市機能を集約し、拠点となる地区同士を公共交通で結ぶことで、誰もが都市内の様々な場所で様々な活動ができるようにするものです。高齢者や子どもを含めて誰もが暮らしやすく、環境にもやさしい街になることが期待されています。

しかし、都市構造を変えることで人々の移動や生活が実際にどう変わるのか、さらには私たちがどれくらい幸せに暮らせるようになるのかはまだよくわかっていません。

人々の移動データから都市を考える

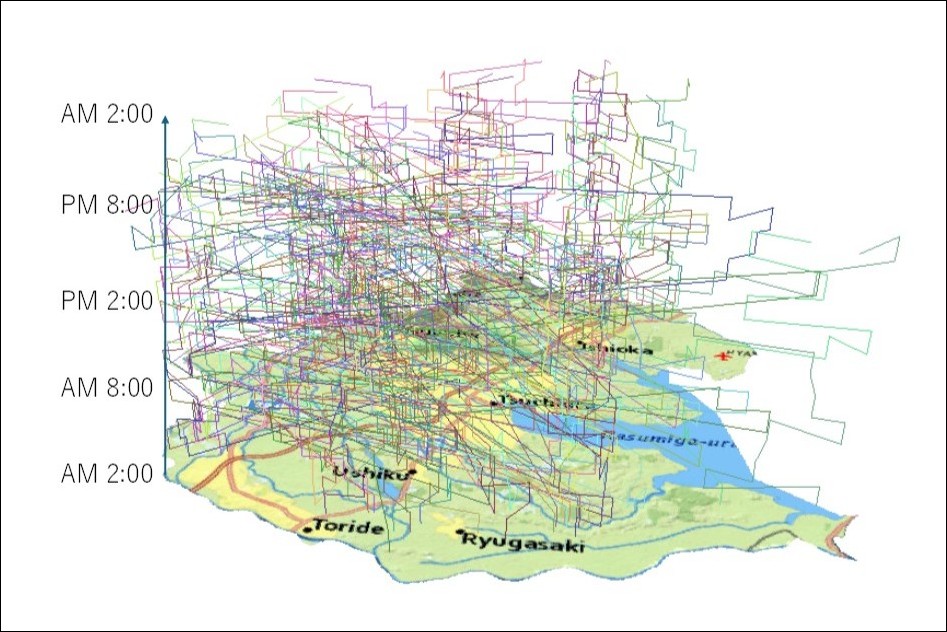

私は、都市構造が人々の移動にどのような影響を与えているのかを、施設立地の地図データとスマホの位置情報の集計データから明らかにしようと研究を進めています。

最近ではどこにどういった施設があるのか詳細な地図データが整備されてきていますし、私たちの持っているスマホの位置情報から、人々が毎日どういう行動をしているのかわかるようになってきています。

もちろんプライバシーの問題があり、個人のデータそのままは利用できませんが、個人を特定できないように集計されたデータをうまく加工することで、今までわからなかった人々の移動の特性がわかるのではないかと分析を進めています。施設立地と人の移動データを組み合わせて様々な都市を比較することで、よりよい街や交通のあり方を明らかにしようとしています。

世界遺産を巡るような旅も良いのですが、私が最も好きだったのは「現地の人々がどんな生活をしているのか」を知る旅でした。学生時代には、国内外含めてガイドブックに載っていないような、普通の人からすると「何もない場所」へあえて行っていました。地域の風土、収穫できる農作物、住民の気質、他都市との関係などによって、それぞれの場所で人々は工夫をして都市や交通を作っています。こうした都市・交通の違いを面白いと感じたことは、今につながっていると思います。

「交通行動を明示した住民の生活面および環境面の都市構造評価」

◆主な業種

(1) 建設全般(土木・建築・都市)

(2) 交通・運輸・輸送

(3) 官庁、自治体、公的法人、国際機関等

◆主な職種

(1) 技術系企画・調査、コンサルタント

(2) 保守・メインテナンス・維持管理、運用・システムアドミニストレータ・サービスエンジニア

(3) 商品企画、マーケティング(調査)

◆学んだことはどう生きる?

私の研究室は2023年4月に発足して、大学院進学の割合が高く、まだ卒業生は多くない状況ですが、今のところ不動産業界や高速道路業界等への就職があります。

学部や大学院の授業や演習で都市工学を多様な視点から勉強するとともに、研究室では自分で考える都市問題や交通問題について、根拠となるデータを取得・分析して政策の効果を客観的に示してもらいます。この多様な視点を考慮した上で問題解決に取り組む経験は実社会の複雑な都市・交通問題を考える上で役立ち、近い将来卒業生たちが試行錯誤をしながら、よりより都市・交通が実現されていくと期待しています。

私の印象としては、一言でいうと多様な視点から学べるということだと思います。他大学と比較すると、特別人数が多いわけではないですが、同じ学科(千葉大ではコースと呼びます)に、計画、設計、デザイン、構造、地盤、防災、環境、情報などの様々な専門分野の先生や学生が所属しています。また、様々な経歴の先生がいらっしゃいますし、昔は工学部の様々な分野の先生が現在の都市工学コースに所属していて一緒に仕事をしていたこともあり、多様な視点をお持ちの先生が多いです。

都市は私たち人間生活の場であり、都市工学は大げさに言うと人間生活に関わるあらゆることに関係していますので、このような多様な視点から学ぶことは重要ではないでしょうか。

(1) 都市や交通のあり方は私たちのライフスタイルにも大きく影響します。例えば、リモートワークをする人が増えたり、インターネットで買い物をする人が増えると、会社に行ったり、実店舗へ行ったりする人が減ると考えられます。最近はコロナ前にだいぶ戻ったように見えますが、100%戻っているわけではないようです。下記のサイトを参考に、リモートワークがコロナ前後でどう変わったか調べ、私たちの行動がどう変わったのか考察してみましょう。

◇国土交通省テレワーク

(2) 将来世代も幸せな生活を送るためには、今生きている私たちは環境に配慮することが必要です。下記のサイトから、あなたが身近にできることにはどんなことがあり、どれくらい環境負荷を減らせるか調べてみましょう。

◇じぶんごとプラネット

ルポ 貧困大国アメリカ

堤未果(岩波新書)

少し前の本ですが、アメリカの「光と影」のどちらかというと影の部分である格差社会や社会保障のあり方を論じた本です。私は当時アメリカというと、最先端の技術、人種のるつぼといった華やかなイメージで、貧困の実態は想像できませんでした。

最近日本でも格差が広がっているとされますが、この本は平等、公平、社会システムといった難しいことをわかりやすく臨場感のあるトーンで書かれていて、これからの社会のあり方を考える上で今でも参考になると思います。

その後私は実際にアメリカに1年留学の機会があったのですが、貧困問題の一方で、とても前向きに生きるアメリカ人が印象に残っています。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 統計学や経済学です。統計学や経済学を応用できる学問分野はとても広いと思います。私は工学系で理数系科目の勉強がメインでしたが、統計や経済もかなり密接にかかわっている専門分野で、しっかり勉強しておくと良かったと思うことがあります。 |

|

| Q2.日本以外の国で暮らすとしたらどこ? オーストラリアを選ぶと思います。高校の時に短期留学をしていて思い入れがあるのと、外国人でも住みやすく、過ごしやすい気候で時間がゆっくり流れる印象を持っています。 |

|

| Q3.大学時代の部活・サークルは? オリエンテーリング部でした。森の中をコンパスと地図を持ってめぐるスポーツです。選手としては全くダメでしたが、部員みんなで地図を作ったのが良い思い出です。 |

|

| Q4.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? スポーツクラブでやっているレスミルズという音楽に合わせて運動するプログラムが好きです。一人だと運動は億劫になってしまうのですが、クラスでみんなでやると頑張れます。 |