お米と食の近代史

大豆生田稔(吉川弘文館)

20世紀日本の歴史は、主食である米の不足と闘い続けた歴史でもあります。

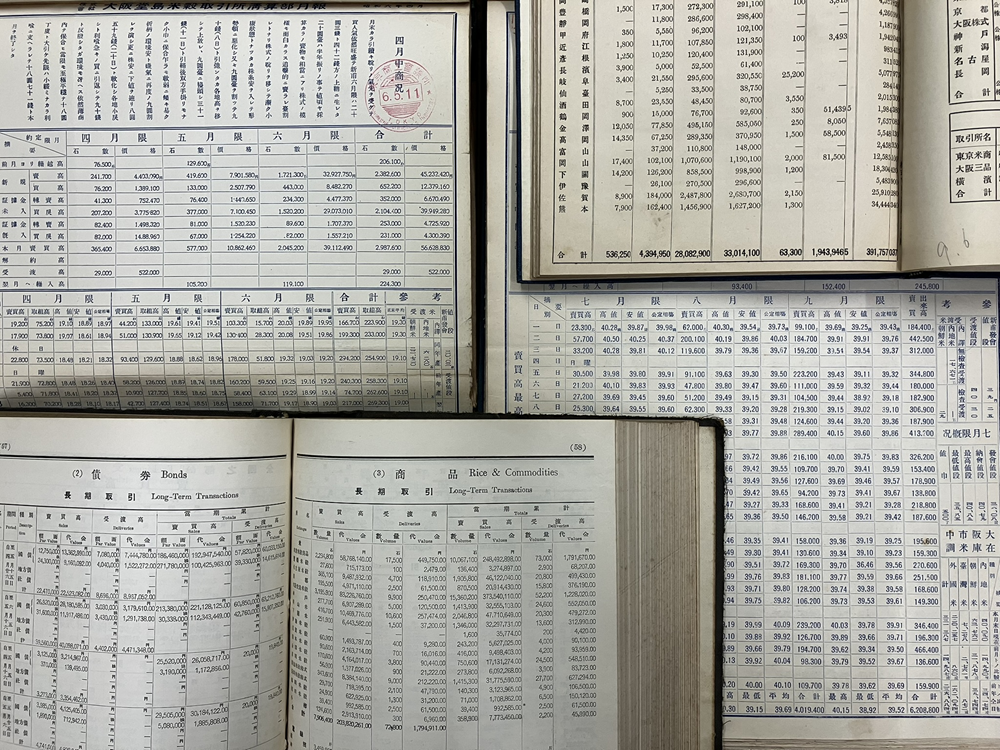

本書は米不足に対する政府の政策的対応として外米(主に東南アジア産)の輸入、米穀法(1921年)・米穀統制法(1933年)の制定、植民地米(台湾米・朝鮮米)の移入とそれに応じた植民地政府(台湾総督府・朝鮮総督府)の農業政策なども論じられますが、一般大衆の対応策にまで言及しています。

例えば、明治期に貧民層は食堂から回収される残飯を食し、大企業の社員食堂から出た残飯と監獄のそれとでは価格差が存在したことが紹介されます。このように様々な視点からあまり知られていない食の歴史が語られます。

戦前日本、植民地米は国産米の価格にどう影響したか

植民地米に依存 内地の米価が下がる

戦前期日本と植民地における先物市場の機能とその歴史的変遷を研究しています。

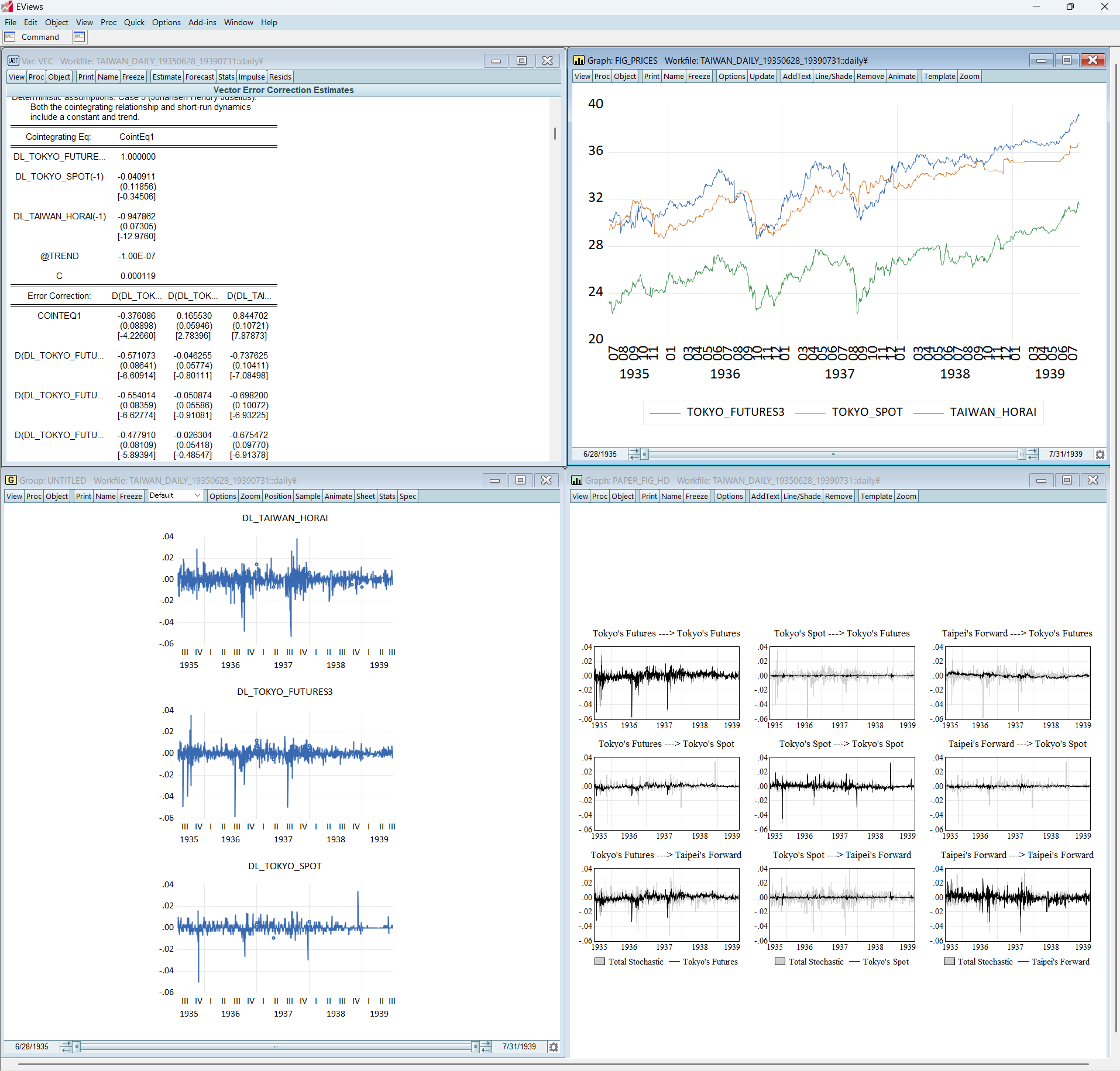

先物市場では取引参加者が将来時点の価格を予想しながら大規模かつ高頻度に取引し、形成された価格は実際に商品がやり取りされる現物市場の指標として利用されます。1930年代末まで日本では商品先物市場の代表的な上場商品が米でした。

日本は1890年代から人口増加と生活水準の上昇によって米不足に直面し、第1次大戦期以降は植民地米(台湾・朝鮮産)に対する依存の進展によって日本(内地)の米価が押し下げられたことは、皆さんも高校の日本史探究で習ったことでしょう。しかし、国産米(内地米)と植民地米の価格がどのように連動していたか、そしてその連動関係がどのように変化したかは、実は解明されていません。

そこで、台湾・韓国の研究者と共同で、日台韓の歴史史料から当時における毎日の価格データを復元し、統計学的な手法によってコンピュータで分析する作業を進めています。

現代の米価政策にも寄与

2024年から米価の急騰が問題化するなかで米価コントロールの方策が議論され、市場取引の拡大が選択肢の1つに挙げられています。そこで、戦前期対象の事例分析は、市場取引を拡大した場合のメリット・デメリットの判断に重要な示唆をもたらし得るでしょう。

現代の政策立案では、合理的根拠に立脚するEBPM(Evidence-Based Policy Making)という考え方が普及しており、本研究では政策根拠としても利用可能な成果の提出を目指しています。

学部生時代から30歳代前半までは、塩専売制度(1905-97年)の歴史を研究していました。同制度の下で塩の流通は原則的に専売当局(大蔵省専売局→日本専売公社→日本たばこ産業)が掌握し、塩需給の政策的調整を試みましたが、容易には達成されませんでした。

このような物資需給の統制的な調整を研究していたからこそ、自由に取引可能な市場の機能とその歴史的変遷に対する関心がむしろ高まり、現在の研究テーマに至りました。

「1910-30年代「帝国日本」の米価形成メカニズム:東京・大阪・仁川の価格連関と朝鮮米」

◆主な業種

(1) 金融・保険・証券・ファイナンシャル

(2) マスコミ(放送、新聞、出版、広告)

(3) 一般機械・機器、産業機械(工作機械・建設機械等)等

◆主な職種

(1) 経理・会計・財務、金融・ファイナンス、その他会計・税務・金融系専門職

(2) 商品企画、マーケティング(調査)

(3) 営業、営業企画、事業統括

◆学んだことはどう生きる?

当ゼミは、国内では数少ないクリオメトリクス(計量経済史)を学べるゼミです。クリオメトリクスでは、歴史史料から作成した数量データを統計学的な手法によって分析し、分析結果を記述史料も交えながら解釈します。それゆえに、ゼミ生は卒業までに文字と数字の双方に強くなります。

その強みはあらゆる職種・業界で活用でき、卒業生は弁護士・税理士など専門職、官僚、研究教育機関、民間企業など多様な領域で活躍しています。

慶應義塾大学文学部の日本史学専攻は、古代史から近現代史まで各時代の研究者が計7名所属し、国際的視野に立った日本史研究を推進しています。アジアのみならず欧米とも学術交流を展開し、海外の先端的研究手法も積極的に導入しています。

当研究室もまた、欧米の経済史研究では標準的な手法であるクリオメトリクス(計量経済史)を導入し、歴史学の伝統的な史料分析と統計学的な数量分析の融合を進めています。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 理工学部で数理科学を専攻したいです。数理科学はあらゆる学問の基礎であり、多様な研究分野に応用可能な分析法を開発したいです。 |

|

| Q2.日本以外の国で暮らすとしたらどこ? イギリスです。歴史学と経済学の学術的水準が高く、両分野の接合領域である経済史を研究する上では最良の環境だからです。 |

|

| Q3.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? 母校以外の高校で吹奏楽部のトレーナー(トランペット)をしていました。 |

|

| Q4.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 海外出張の際に地元のスーパーマーケットを訪れることです。スーパーマーケットの品揃えは現地の暮らしを理解する上で重要なヒントになります。 |