オペレーションズ・リサーチで、医療現場の課題を解決!

効率的に医療資源を管理する

私は、病院の医療資源を効率的に管理する手法を開発しています。手法開発は、実課題を科学的に解決するための問題解決学「オペレーションズ・リサーチ(OR)」に基づきます。

現在は、手術の受け入れとその後の病床管理を同時に最適化する「手術と病床の統合的な管理手法の開発」に取り組んでいます。この手法により、効率的に医療資源を管理できれば、患者の予定手術の待機期間の短縮、医療従事者の長時間労働の緩和、病院経営の改善などが期待されます。

私の研究が、将来的に医療の安定供給と医療分野のさらなる発展に繋がれば嬉しいです。

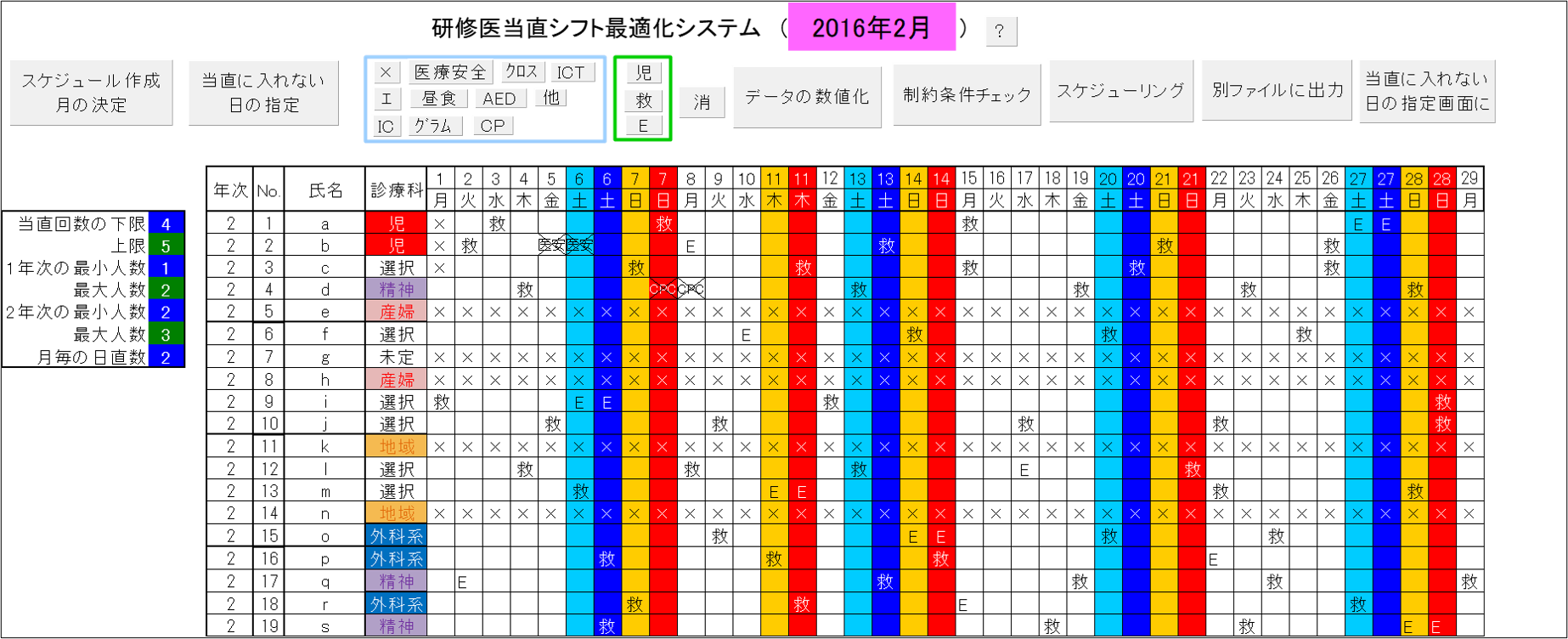

開発した管理システムは病院で試行導入

私の研究は、理工学と医学の分野横断かつ実課題解決のため、他分野や他職種の方々から協力を得ることが必須です。医学的知識を医学研究者や臨床医に補完いただいたり、現場視察で課題を把握します。

実装段階では、開発手法を私たち専門家以外でも使えるようシステムを開発し、既存の院内システムとの連携のフローも検討します。病院の経営層と現場層、システム開発会社や医療機器メーカーなどの協力を得て、私の研究室で開発した院内の医療資源管理システムを現在、複数病院で試行導入を進めています。

異職種の人たちとのコミュニケーション

職種が異なる方々とお話することは背景知識や文化が異なるので、お互いが尊重し合い、十分に話し合うことが重要です。私の研究分野では大学内で数学の理論を探究するのみならず、沢山の人たちとディスカッションし、コミュニケーションを図り、ネットワークを構築します。研究活動から常に新しい分野のことが学べ、様々な観点から物事を考えることができるところが非常に魅力的です。

私は大学院時代に「医療×OR」のテーマに出会いました。当時は医療にORを適用することが比較的目新しく、現在ほど重要視される分野になるとは私自身も思いませんでした。非常に新しい感覚を持つ指導教員と当時の医学分野の共同研究者に感謝しています。

学位取得後も医療のORを主軸とし、本分野を探究し続けたことで、学術の発展に加え、社会貢献できる機会を得ています。

「手術と病床の統合的な管理手法の開発」

◆主な業種

(1) コンピュータ、情報通信機器

(2) 医療機器

(3) その他の機械・機器

◆主な職種

(1) 設計・開発

(2) システムエンジニア

(3) コンサルタント(ビジネス系等)

◆学んだことはどう生きる?

卒業生は化学製品メーカーで製造計画のシステム開発や、IT業界で最適化関連業務に従事しています。具体的には、最適な生産数量の提案や生産数量から最適な生産スケジューリングの提案をしています。モデル開発において研究で培った能力を活用しています。研究で使用していたPythonのスキルも活かしています。

最適化問題はどの業界でも広く存在するので、就職先の業界が限定されず、学生の興味のある業界に就職しています。

私の所属では、全学のデータサイエンス・AI教育に加えて、中高生や企業向けの様々なイベントを企画しています。特にユニークなのは学部・学年問わず、学生の希望に応じてセンター教員の研究に参加できる仕組みです。

私の研究室には毎年3名程の学生が参加しており、文系の学生もいます。従来の学部の枠や文系理系にとらわれず、学生の興味に応じて異なる分野を実践的に学べる点は新しい試みです。

・健康診断のスケジューリング

健康診断では、問診、身体測定、歯科検診など複数の検査を受けます。もし受診者が同時に多く来ると、ある検査だけが混んでしまい、待ち時間が長くなります。受診者と検査の種類を整理し、「どの順番で検査を行えば全体の待ち時間が短くなるか」について調べてみましょう。

さらに、全受診者が工夫した検査順序で固定の場合と、受診者ごとに順序を無作為に決めた場合とを比較して、どちらが効率的か考察してみましょう。